�����h���i�b�m�m�j�@�������[�ʼn��B�A���i�d�t�j����̗��E��I�������p���ŁA���E�h�́u��v�̂P�l�������{���X�E�W�����\���O�����h���s�����R�O���A�^�}�E�ێ�}�̓}��I�ɏo�n���Ȃ��ƕ\�������B

�d�t�c�����咣���Ă����L���������́A�������[�ł̔s�k���Ď��ӂ�\���B�W�����\�����͗L�͂Ȍ�p���Ƃ݂��Ă����B

�W�����\�����̓����h���ł̉����ŁA�p�ɋ��߂��鎑���ɂ��Č�����̂������q�ׂ��B�u���������ɑ��k���A�c��ł̊��ɂ��Ƃ炵�āA�ƂȂ�l���͎����ł͂Ȃ��Ƃ̌��_�ɒB�����v

�W�����\�����͂d�t���E�Ɍ������^���̂���������ʂ������l���B����͕ێ�}�A�Ђ��Ă͉p���̃g�b�v�ƂȂ邽�߂̕z�ł͂Ȃ����Ƃ������Ă����B

�s�o�n�̗��R�̂P�Ƃ݂���̂��A���E�^�����Ƃ��ɐ���Ă����}�C�P���E�S�u�i�@���̏o�n�\�����B�S�u�i�@���̓W�����\�����ɂ��āu�����͂����҂ł��Ȃ���A���ꂩ��̉ۑ�Ɍ������`�[�������ł��Ȃ��v�Əq�ׁA���҂̊Ԃɂ͖��炩�ɍa���ł��Ă���B

�}��I�ɂ̓S�u�i�@���̑��ɁA�e���[�U�E���C������S�l���������グ�Ă���B���C�����͕ێ�}�̎����}��̍������������W�����\�����̍ő�̃��C�o���Ɩڂ���Ă����l�����B�d�t�ɑ��ĉ��^�I�Ȉӌ��������Ȃ�����A�������[�ł͎c�����x�������B�}��I�ł̓S�u�i�@���ƕ��ԗL�͌��ƌ����Ă���B

�s�o�n�̔��\���A�𗬃T�C�g�ł͕s�M�Ɠ{��̐����オ���Ă���B

����N�ƉƂ̒j���͒Z�����e�T�C�g�̃c�C�b�^�[�ɁA�u��X���d�t�������o���L�����y�[�������Ă����Ȃ���A���𗧂Ē����K�b�c���Ȃ��Ƃ͔��ɋ������v�Ɠ��e�B�J���}�̃W���[�E�X�e�B�[�u���X���@�c���̓W�����\�������u���ɂ̃i���V�Y���v�u�p�����j�����A�ӔC�����Ȃ��v�ƍ��]�����B

���E�h�̏����̓|���h���␢�E�̋��Z�s��̓��h�������N�����A�X�R�b�g�����h�Ɨ��̋@�^���Ăэ��߂��B�p���̓W�����\�����̍�����܂�����]�̋]���ɂȂ����Ƒ����̐l�����Ă���B

�������Q�W�N�V���R���@�W�����\���̓t�@�E�X�g�A�L���������ƃ����P���͌��f�O�ɓ������s���g

��������͂��������W�����\�� �W�����\�����̖ړI�́A�{���́h�������Ɓh�����������ɈႢ�Ȃ��B�������Ƃɂ��A���������[�_�[�ɂȂ��A���ڂ𗁂т���A���̂����ɎɂȂ��A�Ǝv���Ă����B ���_�A������͂Ȃ������B���̓_�́A��������肪�Ȃ��č������[�ɓ��ӂ������L���������Ƃē����ł���B �L���������ɂƂ��Ă͑卷�ŏ����ƁA�A�W�����\���ɂƂ��Ă͍͋��Łh�����邱�Ɓh���x�X�g�ȗ���ł������B�{���̑����́A���������ł͂Ȃ��A���E�h���ǂ̒��x�Łh�����邩�h�ł������B �L���������́A���߂č�N�̃X�R�b�g�����h�̍������[���x�i�T�T�S�T�j�ŗ��E���ی������A�ʖڂ�ۂĂ����Ƃ��낤�B�h�K�X�����h���ʂ����A���������A�ł��葱����ꂽ���Ƃ��낤�B �W�����\���͋t�ɁA�������������邱�Ƃ��A�������ɑŌ���^���A�������̎��͂��������Ƃ��ł����B�������Ƃ���ʼn��̃r�W�������Ȃ������i���̓_���A��N5���̑��{�Z�����[�Ɛ^�t�ȂƂ���j�킯������A�D�����`����ꂽ���[���O�͐��Ȃ��āA�ނ���A�u�ǂ����{�N�����������܂��悤���A�_�l�A���肢���܁[���I�v�Ƃ���Ă����Ǝv���B �j�Ă������A�p�����͗��E��I�����Ă��܂����B�W�����\���A�����x���I �W�����\���́A����ɕ������Ԃ�K�ڂɁA�ƂĂ��Ȃ����s���������ƂɁA��������ɈႢ�Ȃ��B�ނ͂܂��ɁA���Ȃ̗~�]�̂��߂ɁAEU���E�Ƃ����������t�B�X�g�t�F���X�ɍ������t�@�E�X�g�ł������B�i�t�@�E�X�g�́A�Q�[�e�̋Y�Ȃł̓n�b�s�[�G���h�ɏI��������A�W�����\�����ǂ��Ȃ邩�͂킩��Ȃ��j ����̃L���������͂܂��ɁA�C�G�X�iEU�c���j���o���o�iEU���E�j���������Ō��߂�ꂸ�A���O���𓊂��ĐӔC�̂�����������[�}���s���g�ɂ��Ƃ����悤�B �}�^�C�ɂ�镟�����Q�V�� (16)���̂���A�o���o�ƃC�G�X�Ƃ����]���̎��l�������B��EU���E�h�o�� (17)�s���g�́A�l�X���W�܂��ė����Ƃ��Ɍ������B�u�ǂ�����ߕ����Ăق����̂��B�o���o���C�G�X���B����Ƃ����V�A�Ƃ�����C�G�X���B�v���������[�Ō��߂悤 (18)�l�X���C�G�X�������n�����̂́A�˂��݂̂��߂��ƕ������Ă�������ł���B (19)����A�s���g���ٔ��̐Ȃɒ����Ă���Ƃ��ɁA�Ȃ���`�����������B�u���̐������l�ɊW���Ȃ��ł��������B���̐l�̂��ƂŁA�킽���͍��A���Ő����ꂵ�߂��܂����B�v���L���������̔��l�ȁu�݂�Ȃɂ܂����Ƃ��Ⴂ���̂�v (20)�������A�Վi�������Ⓑ�V�����́A�o���o���ߕ����āA�C�G�X�����Y�ɏ����Ă��炤�悤�ɂƌQ�O����������B���W�����\����Ɨ��}�̐ (21)�����ŁA�����A�u��l�̂����A�ǂ�����ߕ����Ăق����̂��v�ƌ����ƁA�l�X�́A�u�o���o���v�ƌ������B�����E�h�D�ʁI (22)�s���g���A�u�ł́A���V�A�Ƃ����Ă���C�G�X�̕��́A�ǂ�������悢���v�ƌ����ƁA�F�́A�u�\���˂ɂ���v�ƌ������B�����E�h�D�ʁI (23)�s���g�́A�u���������ǂ�Ȉ��������Ƃ����̂��v�ƌ��������A�Q�O�͂܂��܂��������A�u�\���˂ɂ���v�Ƌ��ё������B��EU���E����I (24)�s���g�́A����ȏ㌾���Ă����ʂȂ��肩�A�������đ������N���肻���Ȃ̂����āA���������ė������A�Q�O�̑O�Ŏ�����Č������B�u���̐l�̌��ɂ��āA�킽���ɂ͐ӔC���Ȃ��B���O�����̖�肾�B�v���L�����������C (25)���͂������ē������B�u���̌��̐ӔC�́A��X�Ǝq���ɂ���v�����܃R�R�A�ł�����������ƈႤ�H (26)�����ŁA�s���g�̓o���o���ߕ����A�C�G�X��ڑł��Ă���A�\���˂ɂ��邽�߂Ɉ����n�����B��EU���E �����҂Ȃ��������[ �L���������ƃW�����\���́A�݂��̎v�f�ō������[�𗘗p���A�݂��ɂƂ��ĕs�K�Ȍ��ʂƂȂ��ďI������B���͂��̍������[�ɂ͏��҂͂��Ȃ������B �h���E�h�h���炷��A��K�ɏグ���āA�͂������͂����ꂽ���̂��낤�B�}�X�R�~�͐�Ɏ����҂������グ��悤�Ȃ��Ƃ�������Ȃ�����A�u��s�����Ă�������E�E�E�v�Ƃ��A�u��\���ɗL���҂ɓ`����Ă��܂���ł����v�ȂǁA�����ɂ��L���҂������悤�Ȃ��ꂢ�����������A�v�́A�����̖��m�A���s���������ł���A���������l�ԁA���Ȃ킿���f���ł��Ȃ��l�Ԃɂ܂Ŕ��f���������L���������̍߂ł���B �������[��A�p���ł́A�uEU�Ƃ͉����v�Ƃ����������������Ƃ̂��ƁB�܂�A��������EU�̂��Ƃ����悭�m��Ȃ��l�������A���̐���̔��f�����Ă������ƂɂȂ�B���ȋ��낵��I ���������A���������Ɩ��Ŏ��̎l���Y�K���h�������������Y�́A�������Ƃ͂����Ȃ�Ӗ����H�Ɩ���ē������Ȃ������������BEU�̂��Ƃ����m��Ȃ������ɍ������[���h�������h�L���������́A����Ӗ��A�������Ɠ����x���ł���B ���c�@���t���ł������悤�Ȃ��Ƃ͋N���� ���̂悤�ɁA���ږ��吧�Ƃ����͎̂��͂��₤�����x�ł���̂����A�ł͋c�����t���͖��S���A�Ƃ����A�ƂĂ�����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B ���{�ł͂܂��Ȃ��Q�@�I���s���邪�A�����ɂ��āA�ɂ킩�ɂ�܂�����ɂȂ��Ă���B���ʑI�����x�̂��Ƃł́A�L���҂̕��ϓI�m�I���x�����Ⴂ�i���炢�����܂���m(_ _)m�j�̂ŁA�I�����߂��Ȃ�ƁA�ǂ����Ă�����O�}���I�ɂȂ�A�Ȃ��Ȃ����Ƃɖ{���ɕK�v�Ȑ�������s���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B ���͌l�I�ӌ��Ƃ��ẮA����Ȃ��Ƃ���������E����邩������Ȃ����A���ʑI�����x��p�~���A�����̍��̐����I���ɖ߂��ׂ����Ǝv���Ă���i��背�x���ȏ��w�̊w���������Ă��悢�j�B�ނ��A�����ł����ȏ�̏���������A�I�����͗^������B �c�O�Ȃ����Ǝ�w�͑I�������Ȃ��Ȃ�B�������A��Ǝ�w�͑I�����͂Ȃ��Ƃ��A����̈ӌ���v�ɓ`���A�I�����̂���v�́A���������ӌ����Ύނ��ē��[����悢�B ���L�͑���鍑�c��ȍ~�̓��[�����������̂ł���B���炩�ɕ��ʑI���������ȍ~�A����͒ቺ���Ă���B�܂��A�����Q�������m�����Ă�����������Ă��邱�Ƃ��킩��B  http://blog.livedoor.jp/ashibenobuyoshi/archives/cat_19694.html��� ���͂Ƃ������A��O�̐����͂����炩�ɁA���[���̒ቺ�ƂƂ��ɁA���̎��͉������Ă������ƌ�����B �����I���̎���̑I�������ȂǁA�y�����������낤�B�Ɉꕔ�̍��z�[�Ŏҁi�����͑��l���̂P�D�P���j��ɂ��Ă���悩�����̂�����B �����̗L���҂ɂ͂����炭�A�c���ƕς��Ȃ����炢�̍��Ƃɑ���g���������������̂Ǝv����B�����͕s�ݎғ��[�Ȃǂ͂Ȃ������낤���A�a�l�Ȃǂ����[�ł��Ȃ��������낤����A������A�I����������A�I���ɍs����l�͂قڂ��ׂē��[�����Ă������Ƃł��낤�B ������������̐������f�͂܂��A�ԈႢ�����Ȃ������B�ނ��A���V���܂������Ă����Ƃ������Ƃ����������낤���A�����̃G���[�g�ɂ�鐭���ł́A�������f�������A�l�X�������悤�Ȑ�����A���݂��͂͂邩�ɃX���[�Y�ɉ^���Ƃ��낤�B�����玄�́A�l�I�ɂ́A�O�𐭎��ɋ߂��悤�Ȗ����`���́A�P���I�O�̏����G���[�g�ɂ�鐭���̕����D��Ă���A�ƍl���Ă���B ���h�C�c�̒E�����������悤�Ȃ��� �p���́A�L������������A�������[�Ƃ��������H����ĕm���̏d�ǂɊׂ�A���E������}����Ă��邪�A���́A�h�C�c�������ĉp����n���ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ǝv���Ă���B���̒E��������ł���B ����}�[���b�����́u�h�C�c�̒E�������悭�킩��{�v�ɂ́A�h�C�c���ǂ̂悤�ɂ��āf�Q�Q�N�܂ł̒E���������肵�������ڍׂɕ`����Ă���B���̖{�ɂ��ƁA�p�����������[��EU���E�����߂Ă��܂����ƁA�h�C�c���E���������߂Ă��܂����͎��͂悭���Ă����B �p���̍������[�ɂ�����̂́A�h�C�c�́u���S�ȃG�l���M�[�����Ɋւ���ϗ��ψ���v�ł���B�����ɂ͌�����d�͂̐��Ƃ͈�l�����炸�A���n�̊w�҂���ŁA��ԑ��������o�[�͐��E�҂������Ƃ����B ���̈ψ�����������[���x�����h�C�c�̖��ӂ�w�����Ă����B�܂�A�Q�T�N�O�̃`�F���m�u�C�����̂ŁA�h�C�c�̑���H�ދ��̓�������ː��������������ăp�j�b�N�ɂȂ����Ƃ������x���́h���Ӂh�ł���B ���̈ψ���A������A�f�Q�Q�N�܂ł̒E���������߂Ă��܂����B���̎��̊���b���b�g�Q���́u�E�����͊v���v�Ƃ܂Ō������Ƃ����B�i�������Q�V�j�B�����A�h�C�c�S�y���A�K���Đ��G�l�Ō����̑�ւ͉\�ł���A�ƏW�c�Ö��ɂ��������悤�ȏł������B����Ȋw�I�����͂Ȃ������̂ɁB �����I�ɂ��A�����������̂���2�T�Ԍ�Ƀo�[�f���E�������e���x���N�B�ōs��ꂽ�B�c��I���ł́A���I�ɂ킽���ē��B��P�Ǝx�z���Ă����L���X�g�����哯���i�b�c�t�j�́A���}�͕ۂ������A�ߔ����͎�ꂸ�A���h�̗̓}��SPD�i�Љ��}�j���Q�A�R�ʘA���ŘA��������g��ł��܂��Ă����i���Ă̍א���t�̂悤�Ȃ��̂ł���j�B ���������P���������i�������i�j���ێ�����A�Q�N��̘A�M�c��I�����o�[�f���E�������e���x���N�B�̓�̕��ɂȂ鋰�ꂪ�������B �����P���͌��f�����B�h�C�c���T���N�����邽�߂ɁA���A���f���悤�B�����������Ɍ}�������A�E�����ɓ]�����悤�B �����V����̓����P���̓]�����������邪�A���̂��Ƃ͂Ȃ��A�����P���̒E�����́A�悭�������傫�ȍ��Ƃ̔j�]������邽�߂ɁA���������Εېg�̂��߂ɁA���O���x���ɂ����Ď������Ȃ߂������̂ł���B �����P�����܂��A�o���o��I�ڂ��Ƃ��閯�O���R���g���[���ł��Ȃ������s���g�Ɠ����s����������̂ł���B�E�����Ƃ����A�h�C�c�����̉߂����R���g���[���ł����A�}�^�C�ɂ�镟�����Q�V��(25)���͂������ē������B�u���̌��̐ӔC�́A��X�Ǝq���ɂ���v�Ɩ��Ɍ��킵�߁A�ӔC�O�ɂȂ�������̂ł���B �����P���̓L����������o���Ȃ��B ���g�����v�����Ă܂��ɃW�����\���Ɠ�������� ���N�P�P���ɍs����č��哝�̑I�B�I�o�}�W�N�̎��͋��a�}�哝�̂��A�Ǝv���Ă�����A�܂��ɃW�����\���ƉZ��̃g�����v������悠���ƌ����ԂɁA���a�}�哝�̌��ɂȂ��Ă��܂����B �č��́A���ڑI���ɋ߂��哝�̑I���A�������[�̂悤�ȑ�O�}���I���ɂȂ�Ȃ��悤�Ȃ��낢��ȍH�v�����Ă��邪�A����ł��g�����v�����a�}���ɂȂ����̂́A��͂�A�č��Љ���܂��p�����l�A�a��ł���A�Ƃ������Ƃ��낤�B�Q�O�O�N�ȏ�ɂ킽���Đ��E����������Ă����A���O���T�N�\�����`�������B �ł͂͂����ăg�����v�͏��̂��B�ꎞ�̓N�����g�����j���D���ƌ����Ă������A�ŋ߂͉p���̍������[�̕���ł��܂����Ă��炸�A�悭�킩��Ȃ��B �������A�g�����v�̓W�����\�����l�A�{���͏�����͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B�Ȃ��Ȃ�A�������哝�̂ɂȂ��Ă��܂�����A����܂ł̌���͂��ׂĔj��������Ȃ��Ȃ�A�����Ƃ����Ԃɍ����̐M�p���������ƂɂȂ邩��B �W�����\���͎��ɂȂ邱�Ƃ��~������ł悩�������A�g�����v�͑哝�̂ɂȂ��Ă��܂�����A�����Ȃ����Ƃ��S�N�͋߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B����͐��E��s�K�̂ǂ��ɓ˂����Ƃ��B ���́A�������ɕč��l�́A�p���Ɠ������s�͌J��Ԃ��Ȃ��Ǝv���B�Ƃ肠�����A�N�����g���ň��������A�S�N��ɂ܂Ƃ��ȋ��a�}��₪�o�Ă���̂�҂��ƂɂȂ邾�낤�B | ||

�������Q�W�N�V���S���@���]��Q�ɔY�ޖ��i�}

�I���͖�������Ȃ��푈���ƌ����邪�A����}���A���ꂭ�炢�̂��Ƃ͑z�肵�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B ���̖��Ɋւ��ẮA�����̎}�슯�[�������L�҉�Ŋm���ɘF�S�n�Z�̉\���ɂ��Ă͌��y���Ă���̂ŁA�����炭�͂͂����肵�����@����̈��͂͂Ȃ������ƌ��Ă悢���낤�B ���������āA����}����݂�A�m���ɂ��̒������ʂ́h����������h�I�Ɏv�����낤�B �������A�����Ɋ��𐳂����Ƃ������Ƃ킴������悤�ɁA����}�i���Ƃɐ����j�̓��d�ɑ��鍂���I�Ȃӂ�܂����A���d�ɂ���ʋC���������������Ƃ��������낤�B ���͂��̌��ŁA�P�P�N�O�ɋN�����ANHK�ԑg���ϖ�����v���o�����BNHK�̕Ό������ԑg�ɑ��āA�����̈��{�W�O���[�������i�ƒ��쏺��o�Y���j��NHK�ɐ����I���͂��������A�ƒ����V���������ł���B ���̎��̒����V���̕ł́A���{�������m�Ɉ��͂��������A�ł͂Ȃ��A�uNHK�������u���͂Ɗ������v�v�Ƃ��������Ȃ������B�ނ����{���͖��m�ɔے肵�Ă���B �܂�A�����V�����A�قǂ�ǂł��������ŁA�u���͂��������v�ƕ��̂ł���A���̔w�i�ɂ́A���N�̈��{���ƒ����V���̓G�ΊW���������B �v�́A�����Ƃ͈Ⴄ�����ł��A�}�X�R�~�ŕ����A����͓����҂ɂ́h���]��Q�h�Ƃ��č~�肩�����Ă���̂ł���B �b�̓Y���邪�A�����������g���`�E�����C�ɕ��o����Ƃ������ŁA�����������Ɂu����ł͕��]��Q�ŋ�������Ȃ��Ȃ�v�Ɣ��\���Ă����B���Ƃ��g���`�E�����o�ɂ͂܂��������N���͂Ȃ��̂ł��邪�A���]�͉Ȋw�I�^���ł����A�Ȃ��Ă��܂��̂ł���B ����Ȃ킯������A�I���Ƃ��Ȃ�A����ɂƂ��ẮA���]���܂����h�ȕ���ɂȂ�B����܂ł����āA�ǂꂾ�������̐����Ƃ��A���]�Ő����I���������������Ƃł��낤���B ����}�ɓ�������C���������邪�A��͂�I���Ƃ͂��ƂقǍ��l�Ɍ��������̂��A�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B �Q�l�G�r�c�M�v�u�����g�_�E���v�Ƃ������t�͂�߂悤 �@�@�@�@������b���@�́u�F�S�n�Z�v�̉B�����w�������̂��H�@�@�@�@�@�����t�R�c�������������䗠�Ɛ^�� �@�@�@�@����23�N3��14���i���j�ߌ�R(21:03�`)-���t���[�����L�@�@�@�@�҉�i�Q�R���`�j �@�@�@�@����23�N3��13���i���j�ߑO�Q-���t���[�����L�҉�i�V���`�j | ||

�������Q�W�N�V���T���@���i�}�͂�͂蕉���邾�낤

���Ր��\�z�Ƃ܂������ς��Ȃ��̂ŁA�܂��ꐶ�����撣���Ă��閯�i�}���҂����ɂ͐\����Ȃ����A��قǂ̂��Ƃ��Ȃ�����A���̂܂ܑI���܂œ˓����Ă����Ƃ��낤�B �܂�A���i�}�̖��������H���͂�͂莸�s�������A�Ƃ������Ƃ��B �\�z�ʂ肾�����B�f�l�̉��ڔ��ړI�Ɍ�����A�ǂ��l�������āA���̘H�������܂������͂��͂Ȃ����́B ���i�}�̌�Z�́A��������A���Y�}�������͉E�Ɋ���Ă��邾�낤�A�ƌ��Ă��������B�I���ɏ��ĂA�����Q���������Ă���킯�����A������Ȃ�ł����܂܂ł̂悤�ȋ�z�I�Љ��`�ɌŎ����Ă��邱�Ƃ͂Ȃ����낤�A�Ǝv�����̂��낤�B �������A���Y�}�̃X�^���X�͓����Ȃ��B���_�A���Y�}�����āA���ʂ����ۏ���F�߂�Ƃ��A���ʂ��V�c����F�߂�Ƃ��A���ʂ����q����F�߂�Ƃ��A�ȂǂƂ͌����Ă���B �݂�ȁh���ʂ́h�Ƃ������ۂ�����ˁB ���Ƃ��A���ʂ͓V�c����F�߂�A�Ƃ����咣�B�������c�����x���x���������F�߂�A�Ƃ͌����̂����A���������Y�}���ƂɂȂ�A���R�̂��ƂȂ���A�c�����x�����悤�Ƃ����l�Ԃ́A�閧�x�@����}�[�N����邱�Ƃ��낤�B�Ȃɂ��A�h�������Ԉ���Ă��邩��c�����x�����Ă���̂ł���A�{���̘H���ɍ����������킹�Ȃ�������Ȃ��h�Ƃ����X�^���X�����Y�}�Ȃ̂�����B ���ۏ����A���q�����F�����ł���B�����Č��ǂ́A���ہE���q���p���A��ڎw�����ƂɂȂ�B����ł͍��͖S�т�B ���_�命���̍����́A���Y�}�̂����������_�𗝉����Ă��邩��A���Y�}�x���҂͌��݂́A�L���҂̖�P������͐�ɑ����Ȃ��i��{�I�ɂ͎x���҂̍���Ŕ������Ă���j�B ���̐l�����͕ʐ��E�̐l�����ŁA���z�����������Ă��A���Y�}���x����������B �����炱�̐l�����́A���҂���{�������A���ʓI�ɂ́A���i�}���x�����邱�ƂɂȂ邾�낤�B�������A���͋��Y�}��������Ȃ�����A���i�}�ɔ��[�͂����Ȃ��B �������A�p����EU�̈Ӗ������m��Ȃ��ō������[�ŗ��E�[�𓊂����L���҂������悤�ɁA���Y�}�̈Ӗ���m�炸�ɂ����P�Ɉ��{�����œ��[����A������萔�͂��邩��A���Y�}�͎�͑����邾�낤�B ���́A���{�͂��₾�����Y�}�����������₾�A�Ƃ����A���Y�x���҂����͂邩�ɑ����ł��낤�A��������Ƃ������x�����ł���B���̐l�����́A���Y�}�Ƌ����̐��ɂ��閯�i�}�ɂ͐�ɓ��[���Ȃ��B����́A�ԐړI�ɋ��Y�}���x�����邱�ƂɂȂ邩��B ���̐l�����͂����炭�͑I���ɍs���Ȃ����A���������ېV��Ђ���Ƃ���ƌ����}�ɓ��[���邱�Ƃ��낤�B�����炱���A�����}���L�тĂ���̂��B �v����ɁA����܂Ŗ��i�}���x�����Ă����A���x�����ł͉E���̐l�������A���������ň�Ăɗ���Ă��܂����B���ꂱ�������i�}�̌�Z�ł���A�s���ł������B ���͂���Ă��肢�鏬��헪 �����H����i�߂Ă����̂͏����Y�����A2012�N�̑��I���ȗ��A���܂����������Ƃ��Ȃ��B���Ă͑I������搂��Ă������A����܂������̑I������ɂȂ��Ă��܂����B ������������́A1991�N�̓s�m���I�����肩������������������̂ł͂Ȃ����B���̎��͐l�C�L���X�^�[�������鑺�������������肾�������A�V�l�����߂ƌ����A��؏r��̊y�X�l�I�������Ă��܂����B ���̌�͊m���ɔ����������א쐭������������A�������܂Ƃ߂��A�{���Ȃ炠�蓾�Ȃ������������킯�ŁA�������Ď����}�i�Ɏc�����c���j�̌����͂����߂����ʂƂȂ����B �m���ɐ��ǂł͖��ނ̗͂�����������͂��炫���_���A�א쐭���̎��̍��������ō\�z�̎��s������肻����ے����Ă���B ����}��\����̕��c�����ł̑�A���ł��A����}�����̍��Ɏ��s���Ď��s�A���̌�͂����Ƃ���Ȃ��B �������A���Y�}�͐L�т邾�낤����A���Y�}����͊��ӂ���邩������Ȃ��B����������ł͋t�ɁA�����Y�̖����p�邾�낤�B | ||

�������Q�W�N�V���U���@���k������{���́E�E�E

�Ȃ̗��I������Ă���̂ł͂Ȃ����Ȃ��E�E�E �����珗���̎Љ�i�o������Ă��邩��Ƃ����āA�܂����̐��̒��ŁA�����܂őΏƓI�ȕv�w�͂Ȃ����낤�B�c�����m�̕v�w���̂����������A�v�w���^��}�ɕ�����Ă���A�������L���ɂ���ʂ�A�v�͊��@�̏d�v�ȗv�ł��銯�[�������A�Ȏ��g�͂��قǂł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A���i�}��̐l�C�҂̑�e�F�B����ȕv�w�A��O��ゾ�낤�B �v�w�Ƃ����ǂ��A�v�z�E�M�����܂������قȂ邱�Ƃ͂܂܂��邱�Ƃł͂��邪�A�����̏ꍇ�́A�ǂ��炩�Ƃ����A�Ȃ̕����v�ɏ��邱�Ƃ��������낤�B���̓��{�ł́B �����}����͂�A���������ӌ����������悤���B�v�́A�Ȃ̓��x�����̗���͎̂ĂȂ��Ă���������A�v�������Ƃ��߂����t�����[�����Ȃ̂�����A�v�ɍ��킹���炢�����H�Ƃ������ƁB �����}����̂��������ӌ����ɂ��A���́A���݈��{���t���i�߂Ă��鏗���̎Љ�i�o�𐄂�����́A��Ɏ̖{�ӂł͂Ȃ��Ǝv���Ă���B ���������A�ێ玩���}���炱�������ӌ����o�邱�Ƃł��킩��悤�ɁA�������������A�ێ�I�Ȑl�́A���܂薳���ɏ����ɎЉ�i�o���Ă�����ł������A�Ƃ����l���̐l�������B�Љ�i�o�͔\�͂ɉ����Ă��邱�Ƃ͂��܂�Ȃ����A��{�I�ɂ͓����̌��Ŋ撣���Ăق����A���Ƃ��_���i���o���X���܂�������Ȃ�A�����̏o�����_���i�̏o�����x���Ăق����A�Ƃ����v���ł���B �����������̂ĂĒj�Ɍނ��ăo���o�������悤�ȎE������Љ��]�ނ̂́A���������A�����̐l�ł���B �����j���ٗp�@��ϓ��@�ɂ��Ă��A�j�������Q��@�ɂ��Ă��A�����}�����������A�܂�A�����}�����Ɋ��������Ɍv�悳��Ă���B ���Ƃ��A�j���ٗp�@��ϓ��@�́A���]�����t�̎��́f�W�R�N�̑��I���ʼnߔ���������N���������߂ɁA�����t���V���R�N���u�ƘA��������g���̎����ł���B �j�������Q��@�́A�����܂ł��Ȃ��A�����}�����Ђ��A�������̎��ɍ\�z����Ă���B ���������o�܂��炷��A����܂ł̎����}�����ł����Ƃ��E�Ɋ���Ă��錻�݂̈��{�������A�j���̌ٗp�@��ϓ����́A�����Q��ȂǂɔM�S�ł���Ƃ́A�ƂĂ��v���Ȃ��̂ł���B ���k���́A���̂悤�Ȑl���Ȃɂ����̂�����A�����̊��̂ɂ͎^���̐l�A�܂���{���t�ł͂��̓_�ɂ����Ă͊v�V�I�Ȑl�Ȃ̂ł͂��낤�B �������A���k��������������}�̒��j�c���ł��肽���Ǝv���A���{���ɗыv���q���������Ă���̂ł���A�Ȃ�����}�c���ł��邱�Ƃ��~�肽�����A���낢��ȈӖ��ɂ����āA���݂��̂��߂Ȃ̂ł͂Ȃ����B ���k���́A���{�ƃA�b�L�[�̂悤�ȊW��ڎw���Ă͂ǂ����낤���B  | ||

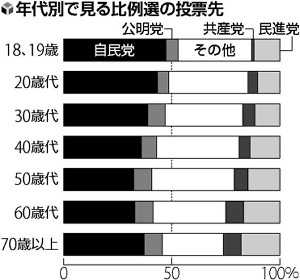

�������Q�W�N�V���V���@��҂͈ӊO�ƕێ�I

���̋L���́A����ʂ̊e�}�x�����̏́A����߂ċ����[���B ���̐}�����Č����邱�Ƃ͈ȉ��ł���B �@�T�`�U�O��Ŏ����}�x�������Œ�ɂȂ� �A���i�}�A���Y�}�̎x���͔N��オ��قǍ����Ȃ� �B�����}�x�����͔N��ł��܂�ς��Ȃ� �C���̑��i�x�����}�Ȃ��H�j�͂U�`�V�O��Ō������� ���Ƃ����Ă��ڗ��̂��A�P�O��̐V���ȗL���ґw�̎����}�x�����̍����A���Y�}�x�����̒Ⴓ�A�ł���B���ƁA�����}�x���������ׂĂ̐���ň�ԍ����̂��I�@����ɂ͋��Y�}�x���͂قƂ�ǃ[���ł���B �����܂ŋɒ[�ł͂Ȃ��ɂ��Ă��A���̌X���͂Q�O��ɂ������Ă���A�v����ɁA��N�w�̓I�\���V�N�ێ�I�Ȃ̂��B �V�[���Y�Ȃǂ̐���オ�������ƁA�����ɂ���N�w�͈��{�����ɔ����Ă��āA�푈�@���A�Ƃ������ɒ[�Ȏ咣�ɗ^�����҂������悤�Ɏv�����A���ۂ͂ނ���A��҂̕����I�m�ɐ��̒������Ă����悤���B �P���ɍl����A����͊���B ���݂͂ǂ����Ă��V�l���D������A��҂͂��܂��܂ȖʂŊ���H���Ă���B�N���Ȃǂ����̍D��ł���B�{���Ȃ�A���t�^���w���̑n�݂��́A�q�ǂ��蓖�ĂȂǂƂ������A��Ҏ������Ȑ���������ł��o���Ă����}�i���Ƃɋ��Y�}�j�������A��҂Ɏx�����ꂻ���ȋC�����邪�A��҂����́A���Ȃ��ɂ��A�����}���x������B ����ɁA���j�I�Ɍ���A��҂��v�V���x�����A�N�z�w���ێ���x������Ƃ����\��������܂ł͒��������Ă����B �f�U�O�N���ۂł́A�^���̒��S�ɂ͎�҂����������B���̌�̊w���^�����A�����ʂ�A�w���Ƃ�����҂����S�������B�����Ɏ��J���҂��ĉ�����Ƃ����`�������B �������炢���A�{���͎�҂��v�V���x�����A��l�̕����u�܂��܂��A�Ⴂ���̂�����A���̒��͂���ȂɊÂ��͂Ȃ����v�ƚn�߂Ă�����ׂ��ł���B ���Ƃ��A���Y�}�Ȃǂ̎咣�́A�ꌩ�l���I�ł���A�l�ނ̂���܂ق����p�������Ă��邩��A�܂��ŋ���[�߂Ă��Ȃ��A�l���o���̖R������҂́A���̎咣�ɂ��₷���B���ۋ��Y�}�́A�������������Ŏ�҂̊S���W�߂Ă����B �����A��҂���l�ɂȂ�ɂ�A����������ɂ�A�����ŋ���������ɂ�A���Y�}�̂����ɋ^��������Ăǂ�ǂ�Ă����B�����̎c�����l�����i��ʓI�ɂ͍��w���̃G���[�g���J�g����̂������グ�j���A�V�K�ɉ��������E�������킩��Ȃ������̎�҂������w�����銲���ɂȂ�A�Ƃ����\�}�����͑����Ă����B�����炱���A�N���Ƃ������Ƃ��������g�D���������B �܂�A���Y�}�̐l���\���́A�{���͔��W�r�㍑�̂悤�ȁA�s���~�b�h�^�ł����Ă�����ׂ��Ȃ̂��B �Ƃ��낪���݂̋��Y�}�x���w�̔N��\���͋t�s���~�b�h�^�B����͌��ǁA���Y�}�ɂ́A�Ⴂ�l���قƂ�Ǔ����ė����A���������ď������x����G���[�g�͑g�D���ɐ��܂ꂸ�A�c��̂͐��̒�����j�Q���ꂽ�N������A�Ƃ������Ƃł���B ���Y�}�͂��������āA���݂͐�����Ԃ��Ă���悤�ɂ݂��邪�A�����I�ɂ͕K����ׂ�ɂȂ邱�Ƃ��낤�B �Ȃ��A�����x���w��4�`50��ł�⏭�Ȃ��悤�Ɍ����邪�A����͉��Ƃ������Ȃ��B���̕��A�h���̑�"����������ł���B�܂�A���̐���ł́A�t�@�W�[�Ɏ����}���x�����Ă���l�͂��Ȃ肢��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����B 60�と�V�O��Ɓh���̑��h������̂́A�����邵����݂������Ȃ�A�x�����}���͂����肵�Ă��邽�߂ł��낤�B�����A���i�Ƃ��Ɏx������������̂��A������B ��҂̕ێ牻�́A�ނ炪�l�b�g�Ȃǂ���āA��������������ƔF�����o�����������Ǝ��͎v���B��������^������A���{�̎�҂͂�����Ƃ������f���ł���̂ł���B ���Ă̎�҂��A���݂��͂邩�ɍ���肾�����̂́A������������Ȃ���������Ȃ̂ł́A�Ǝv���B ���Ђ́A��g�n�̃T���N�����悭�ǂ܂�A�i���I�m���l�����𗘂����Ă����B�V���͍��ł��A�ǔ��E�Y�o�E�k���Ȃǂ������A���������̓��x�����`�T���N���B�e���r�ɏo�Ă���R�����e�[�^�[���܂��A�����V���█���V���̘_���ψ��Ȃǂ���B ����ȏł��A����̎�҂́A�C���^�[�l�b�g���琳��������T���A�ێ牻�����̂��Ǝv���B | ||

�������Q�W�N�V���W���@�挊���@���Ă��鉪�c����

���������㉹�́A�g�b�v������̐�Ɍ����Ă͂����Ȃ����ƂȂ��E�E�E

���g�̐i�ޖ��Ƃ����A�d�g�W���b�N���Ƃ����A���c����͂����A�s�k�錾�����Ă���悤�Ȃ��̂ł���B ���c����ɂƂ��ẮA�P�P�N�O�́A����X���I���̎��̃g���E�}������̂��낤�B ���̎����A����}�̑�\�͉��c�������B�����͖���}�L���Ǝv��ꂽ���A����悠���Ƃ����ԂɁA�I����͕s���ɓW�J���Ă����Ă��܂����B���̎��A���c����̉����́A�u�F������[�ǁ[�����肢���܂���`�v�Ƃ������蒲�ɕς���Č��������Ƃ��悭�o���Ă���B���͂�����āA�u�����A����}�͕������ȁv�Ǝv�������A������܂����������p�^�[���ł���B �܂艪�c����́A�{���叫�̊�ł͂Ȃ��B�������s���ɂȂ�ƁA�������ە�����悤�Ȍ��t�������Ȃ��B�ނ���A�s���ɂȂ�悤�ȁA�i�ߊ��Ƃ��Ă͐�Ɍ��ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��㉹�C�œf���B �v���A���i�}�́A�ǂ�Ȏ�i��p���Ăł��A�����z�E��s�m���I�ɏo�n������ׂ��������i������ゾ���W�����P���Łj�B�ޏ��̕��̎Q�c�@�̋c�ȂЂƂ]���ɂ��Ăł��A������͂邩�ɏ���A�i�E���X���ʂ����������Ƃ��낤�B �����z�E���o�n����A���肪�N�ł��낤�ƁA�ԈႢ�Ȃ����I�������Ƃ��Ǝv���B�����ĎQ�@�I���A�����z�E�̏����n�ɏ��悩�����B �����}�́A�����z�E�s�o�n���āA�Ƃ肠�����ق��Ƃ��Ă����͂����B���r���ǂ������ȂǁA����قǂ����������ł͂Ȃ����낤�B�Ƃ肠�����A�Q�@�I�܂ł͂����Ԃ��Ԃł��Ă��������B������A�l�C�҂̃����z�E���o�n���邱�Ƃ��A�����̋��Ђ������͂����B ���c����́A�������������Ђ������Ȃ悤���B�܂��������ʍ�킾���ł́A��S�O���n�U�߂̔T�؋H�T�Ɠ����ł���B�����܂��߂Ȃ����ł́A�L�\�Ȏi�ߊ��Ƃ͌����Ȃ��B | ||

�������Q�W�N�V���W���@�@

�����V���̂��̎А��Ŗ��Ȃ̂́A�h��������h�Ɓh������h����������ɂ��Ă��邱�Ƃł���B ��������{���A���I�ȏ�����Ƒ�����ׂ��ł͂Ȃ��B���̗��v�͊w�ю�l�ɂƂǂ܂炸�A�Љ�S�̂ɍL���Ҍ�����邩�炾 �Ƃ��邪�A����͓�����O�̂��Ƃ��B���Ƃ��A�R�g�o���N�ɂ��A������Ƃ́u���܂��͒n�������c�̂ɂ���Ĉێ��C�Ǘ�����C����ɂ���Čo��܂��Ȃ��鋳���v�Ƃ���B�v����ɁA���u�Ƃ͐l�������邱�Ƃ��Ӗ�����A�Ȃǂƌ����Ă���悤�Ȃ��̂��B ������͂�����A���I������ł���A���̔�p�͍���n�������c�̂��ӔC�������Ƃ͓��R�ŁA���݂ł́A�������Z�͑S�z�A�����͈ꕔ���Ɨ��������ɉ����Ė����ɂȂ��Ă���A�v����ɍ��Z����܂ł́A��p�I�Ȗ��͏��Ȃ��ƌ�����B ���������āA�����V�������グ�Ă��������̖��ɂ��ẮA�����Ė��Ƃ��Ȃ��Ă��Ȃ����̂��艻���Ă����Ƃ�����B ���͍�������Ȃ̂ł���B�܂�A���w�Z�A��w����B �����V���́A���̂悤�ɏ������B ������������b�ɂ�������q�̂��߂ɁA�ӔC�҂ł���e���w���d���͓̂�����O�Ƃ����v�ҕ��S�_�B�n�����ƒ�ɐ��܂ꂽ�q�́A�i�w�ł��Ȃ��Ă��d���Ȃ��Ƃ݂鎩�ȐӔC�_�B�܂��͂��������r���I�Ȉӎ��@�i�ӂ����傭�j�������B ����͎�ꂪ�O���̂悤�ȁh������h�Ȃ琳�������A���̓��{�ł͂���͖��ɂ͂Ȃ�Ȃ��i���W�r�㍑�ɂ����ẮA�}��������̑i���̂悤�Ȗ�肪���邪�j�B �������A��������Ƃ́A���̂悤�Ȃ��̂Ȃ̂ł͂Ȃ����B�܂�A���̊w��͂�͂�e�����S����ӔC�����邵�A���R�A�ƒ�̌o�ϗ͂ɂ�鐧��͎�A�Ƃ������ƁB ��������̖ړI�́A������Ƃ͂܂������قȂ�B���m���̏K���A�w��ւ̊S�A���A�l�̎����ɉ������`�ƂȂ邽�߁A�ꗥ����ƂȂ���I����ɑ���悤�Ȍ��I�⏕�͊�{�I�ɂȂ��܂Ȃ��B�ɒ[�Șb�A�����̈�w���̔���ȋ������Љ�Ŗʓ|������A�ȂǂƂ������ƂɂȂ��Ă��܂��B ���������Ă܂��͎��ȐӔC�_�ɂȂ�͓̂��R�̂��Ƃł���B ���_�A�Љ�ӔC������B�͍̂����ł����Ƃɂǂ�ǂ�A�E���ł����B������x�R�l���������B�������݂ł́A�����̎��i�ł͕s����Ȋ�Ƃɂ����A�E���ł��Ȃ����Ƃ������B���邢�͔K�ٗp�B������e�͂ǂ����Ă��A���������Ă��A�q�����w����w�Z�֍s���������Ǝv���B���������Љ�̕ω��́A�l�ł͂ǂ����傤���Ȃ��B ���̂��߂��A���݂ł́A�����҂�8���ȏオ�Ȃ�炩�̌`�Ői�w����]����B�������������A���ꂾ���̐l�Ԃ��A�w����Ȃ���20���Ă܂ŕw���邽�߂̌o�ϓI�]�T���A���ׂĂ̐e�ɂ���킯���Ȃ��B  �͎̂q�����P�T�`�P�W�ɂȂ�J�l�̖��Ɋւ��Ă͂����������̂ɁA���ł͑啔���̎q�����e�ɂQ�O�Ή߂��܂ł̊w���v������B���̎Љ�\�����̂��̂ɖ���������A�Љ�ӔC�_�������Ȃ�A���̓_��_����ׂ��Ȃ̂ł���B �������A���̖������悤�Ƃ���A�i�w����ቺ�����Ȃ��Ƃ����O��Ȃ�A���ǂ́A�o�ϐ�������Őe�̏����������グ�邩�A��������̔�p�����������邩�����Ȃ��B ��҂Ɋւ��ẮA��������ɂ͈��ȏ�̎Љ�I�o��|����͓̂��R�̂��Ƃł���A��������k���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��i�����ɂ��������A���琅���̒ቺ�ɂȂ���j�B ��w�̊w������A�ȂǂƂ����������邪�A����́A�Љ��w�ɑ����Ă��̌o��S���Ă���̂ł���B���K�͂ȍ���Љ��`�̍��Ȃ�\���낤���A���{�̂悤�ȑ�K�͂Ȏ��{��`���ł��ꂪ�\�ł���Ƃ͎v���Ȃ��B���R��`�o�ςł́A��w�������ʈ������邱�Ƃ́A�o�ς̌������䂪�߂邱�ƂɂȂ�B ����ł͑O�ҁA�܂�e�̏�����₤���Ƃ��厖�A�Ƃ���ɋ��t�^���w���ɔ�т����Ƃ���ŁA�K�������̖��ɂԂ���킯�ł���B���ɓI�ɂ͐e�̏����������グ�āA���̈ꕔ��ł������ʼn�����A�v�[�����č����ɂ��邵���Ȃ����낤�B�����炱���A�A�x�m�~�N�X�̌p�����K�v�ł���A�Ƃ��������ɂȂ�B ���w���Ɋւ��ẮA���w���卑�ł���č��ł�����Љ���ɂȂ��Ă���悤�ŁA�v�́A�꒩��[�ɂ͉������Ȃ��A�O���[�o���Ȗ��Ƃ�����B���E�I�ɁA��҂����炷�邽�߂̔�p���s�����Ă����̂ł���B �ԍς̖�������B������w�����������w������Ă��A������ƕԍςł���Ζ��͂Ȃ��킯�ł��邪�A���ꂪ����Ȑl�������Ă���B ������͎��ȐӔC�ƎЉ�ӔC�A���X���Ǝ��͎v���B ���w������ĕ������l�́A������ƕԂ��ׂ��A�w�͂����˂Ȃ�Ȃ��B�肽�J�l��Ԃ��͓̂��R�̂��Ƃł���A�Ԃ��Ȃ���A���ʂ͒S�ۂ̉Ƃ����ꂽ��A�|�����Z����ɋ����ꂽ�肷��̂�����B ���Ƃ����āA�A�E���Ȃ��Ȃ����܂������Ȃ�������A�v���悤�ȏ���������ꂸ�ɁA���w���ԍς��d�ׂɂȂ��Ă��܂��l������B����͂��Ȃ�̕������Љ�ӔC�ƌ����Ȃ����Ƃ��Ȃ����A���Ղɓ]�E�͂��Ȃ��A���Ј��ɂȂ����玕��H�������Ăł���߂Ȃ��A�Ƃ����������w�͕͂K�v���낤�B���͏��w���ԍςɍ����Ă���l�̘b������������ƁA�������������w�͂����Ă��Ȃ��l�����Ȃ肢��B ���ǂ̂Ƃ���A�����K�����Ɠ������A����𐧂���O�ɏo��𐧂��A���w���ɂ����Ă��A���Ղɋ��t�^�ɗ���̂ł͂Ȃ��A�܂��́A�������̐i�H�ɐi�ނƂ�������Ȃ��ōςޓw�́A�������肵���ԍόv��𗧂Ă�A�o���������o�ɂ���A�Ƃ������Љ�̎����w�͂��K�v�ɂȂ邾�낤�B����͂܂�A�ǔ��V����������ƕ��͂��Ă���Ă���B |