| ■平成26年3月15日 国を憎んで人を憎まず-め以子の歩み

●め以子の苦悩

「ごちそうさん」もいよいよ終盤、主人公め以子は、夫と二人の息子を戦争で取られ、やっと長男だけは復員してきたが、真っ当なことを主張して満州へ追いやられた夫はいまだ帰らず、料理人として南洋に渡った次男の戦死公報を受け取り、とまさに満身創痍の状態である。 め以子は、闇市の取り締まりにやってきた警官に向かって叫ぶ。「国は、私の大事なモノ、人をみんな奪った、その上さらに、どうして私を捕まえるのか。生きていくのに、何も悪いことなどしていないのに。こうしなければ生きられないのに」 思えば、少なくとも昭和15年頃までは、日本人は国家を信頼していた。め以子もまた国家の方針に忠実であり、「お国のため」を合言葉に、いじらしいまでに国家に協力していた。 一部のサヨクは、戦前の日本すべてが暗黒時代であったと言うが、そんなことはまったくの嘘っぱちであり、戦前には戦前の時間が流れていた。無論、現在よりははるかに所得格差は大きかったが、人々は明るく生きていた。少なくとも、共産主義にかぶれない限り、警察にしょっぴかれることもなかった。 日清、日露戦役では確かに多くの人が亡くなったが、戦後の日本だって、”交通戦争”で多い年には毎年1万人以上が亡くなっていた。日露戦争の死者数が約10万人として(諸説ある)、当時の日本は10年に一回戦争に巻き込まれていたわけだから、戦後の日本だって、交通戦争で、戦前並みの”戦死者”を出しているわけであり、こうした基準から言えば、とても”平和国家”とは言えないだろう。 日本が本当に異常だったのは、大東亜戦争期のほんの数年である。そして、その時期、多くの日本人は、め以子同様に、国家を恨んだ。女たちからこれほどに恨まれても仕方がないほどに、当時の国の政策は、間違っていた。 大切に育てた男の子、結婚したばかりの夫、かけがいのない命が、虫けらの如く戦場で蹴散らされた。女は、国家を恨まずにいられるわけがない。 め以子の矛先は、さらにアメリカにも向けられた。我が子を殺したアメリカが憎い、憎い。め以子は、日本とアメリカ、両国家を恨んだ。 しかし、ひょんなことから放送局にお弁当を売りに行き、米兵がそれを美味しそうに食べるのを見て、め以子のアメリカへの恨みは徐々に氷解していく。なんだ、鬼畜米英とか言われたいたけれど、私が作ったおむすびを頬張る姿は、うちの子たちと変わらないじゃないか、米兵といっても、同じ人間なんだ、と気づく。 ●戦後日本に対する疑問 私は、成人してから30年以上、ずっと疑問に思ってきたことがある。それは、日本はなぜ太平洋戦争であそこまでアメリカに痛めつけられたのに、戦後はすぐにアメリカを信頼するようになったのか。なぜ共産主義革命が起こらなかったのか。また、なぜ戦後に天皇は恨まれなかったのか。ということだ。 だが、こうした疑問は「ごちそうさん」を見て、解けてきた。当時の日本人も、当初はきっと、アメリカを恨んだに違いない。しかし、進駐してきた米兵を見て、国家と個人は別物である、と理解したのではないか。 ほとんどすべての都市を焼夷弾でやられ、特に東京大空襲では一晩に10万人もの命が失われた。非人道的な原子爆弾を、こともあろうに2発も落としたアメリカ。しかし、それは戦争状態であったからであり、アメリカ人だって何も日本人が憎くてそのような非人道的行為をしたわけではない。 こうしたことが、徐々に日本人に理解され始めたのである。 すなわち、国を憎んで人を憎まず、である。アメリカは憎んでも、アメリカ人は憎まない。我が子を戦場へと追いやった大日本帝国は恨んでも、日本人は恨まない。 そして、恨みに報ゆるに金儲けをもってす、である。対立し合った同士の和解のきっかけは、古今東西の別なく、経済である。め以子はしたたかに、米兵相手においしい商売を始め、恨みをはらさんとする。 おそらくは、戦後の日本人の多くは、め以子と同じ思いでいたのではないか。そしてそうした集大成が、吉田首相(当時)をして、日米の緊密な関係を作らしめたのである。また、新生日本国家も、過去の反省を元に、絶対に戦争をしないことを誓い、日本人と共に歩む道を歩んだ。 ●共産化されなかった日本 この時期、実はひそかに日本の共産主義化を狙う勢力があった。彼らは考えた。 今、日本人は骨の髄からアメリカを恨んでいる。また、大日本帝国を恨んでいる。天皇を恨んでいる。今こそチャンスだ。国家をひっくり返してしまえ しかし、幸いにして、この試みは不発に終わった。多くの日本人が、め以子と同じような、健全な成長を遂げていたからである。 天皇の存在も大きかった。考えてみれば不思議だ。多くの若者は、「天皇陛下のご命令で」戦場へ駆り出され、命を散らした。本来なら、戦後、天皇は真っ先に恨まれ、暗殺されたっておかしくなかったはずだ。 そもそも、そんな天皇の命令が可能だったのは、多くの日本人にとっては、天皇は”絶対君主”だったからだ。 だが、天皇自体は、あるいは国家は、天皇を立憲君主としていた。それが近代国家のあるべき姿だから。 しかし、天皇が立憲君主では、天皇のために死ねない。だから、多くの日本人にとって、天皇は絶対的存在だった。天皇は政治的には立憲君主であり、またそう願っていたのかもしれないが、軍事的には絶対君主であらねばならなかったのである(戦前の日本は常にこの問題に悩まされ続けた。美濃部達吉の天皇機関説事件にはこうした背景がある)。 天皇はこうした存在であったにもかかわらず、戦後、一部サヨクを除き、誰も天皇を恨むことはなかった。(沖縄は例外) 天皇を廃位させ、日本を共和国にするという主張は、最初からほぼゼロであった。 やはりここにもめ以子の精神が生きていたからだろう。国を憎んで君を憎まず。誰が戦争を始めたのかわからないような国家は恨んでも、現人神となられた人間天皇は憎まない。むしろ、国民統合の象徴にしてしまった。日本人の健全なバランス感覚だったのだろう。 日本の戦後は、め以子のようなお母さんの力こそが、その原動力となったに違いない。 | |||

■平成26年3月16日 脱原発国ドイツの状況

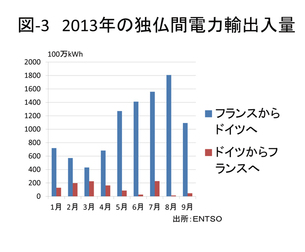

脱原発でなぜ火力発電の採算が悪化するのだろうか。 まずこれは、脱原発で、というよりは、再生可能エネルギーの普及で、とするのが正しい。ドイツが再生可能エネルギーを普及させようとしているのは脱原発のためであるから。したがって問題は、再生可能エネルギーの普及でなぜ火力発電の採算が悪化するのだろうか。ということになる。 一つの理由としては、バックアップの火力発電の変動量が増加するために発電効率が落ちる、ということが挙げられるだろうが、この記事によれば、その原因は、電力市価の下落にあると言う。 では、再生可能エネルギーが普及するとなぜ電力市価が下落するのか。 私たちはまず、電力市価と電力料金を区別しなければならない。ドイツを含むヨーロッパでは、電力は自由化されているため、需給に応じた価格で国際間で売買されている。これが電力市価である。 これに対し、電力会社が国民から徴収する金額が電力料金である。両者はパラレルではない。 これはよく混同される。たとえば、脱原発派の人が、「フランスの電力市場は1キロワット時あたり34セントと、ドイツ市場のほぼ3倍だ」などと書いているが、(http://www.alterna.co.jp/8295参照) これは電気料金を電力市価とを混同しているのである。電力市価が低いから電気料金も低くなるわけではない。 実際、ドイツの電力市価はフランスの1/3であっても、電気料金は家庭用でフランスの2倍、産業用で1.5倍である。 ではなぜドイツは電力市価が低いのに電気料金は高いのか。それは、再生可能エネルギーで作られた余剰電力のダンピングをしているからである。 急速に再生可能エネルギーが発達し、瞬間的にはこのエネルギー供給が全需要の5割にも及ぶと言われるドイツでは、現在、電力は過剰気味であるといえる。実際、現在、ドイツは電力輸出国である。 この事実をもって、ドイツは原発なしでも再生可能エネルギーによって電力は十分に足りている国だ、という人がいるが、ドイツではまだ原発はしっかり稼働しているし(真の”脱原発国”は言うまでもなく、現在の日本)、そもそも、再生可能エネルギーがむしろ頑張りすぎているところに問題がある。 再生可能エネルギーは言うまでもなく、コストが高い。政府から下駄を履かせてもらって何とか普及しているわけで、いまだに自立したエネルギーではない。 しかも、いまだに蓄電技術は確立されておらず、再生可能エネルギーは、変動幅の大きい、質の悪い電力である。だからこそ、市場では低価格でしか売れず、トータルの市価がフランスの市価の1/3にとどまっているのである。 ドイツでは、経済的に自立していない再生可能エネルギーの普及のおかげで、電力料金はどんどん跳ね上がった。電力料金は高いが電力市価が低いのがドイツなのである。 これはすなわち、ドイツは高いコストをかけて作った電力を低価格で販売していることを意味する。いわゆる逆ざやであり、かつての日本の食管制度にようなものである。これでは、何ら補助を受けることなく経済の原則で動いている火力発電所が悲鳴を上げるのも、当然のことだ。 そもそも、蓄電ができない現在の再生可能エネルギーは、火力発電のバックアップあっての存在なのである。再生可能エネルギーが拡大すればするほど、本来そのバックアップをするはずの火力発電が撤退せざるを得ないとは、何という皮肉か。 ドイツは今、再生可能エネルギー業者はFITにあぐらを書いて、国民の負担の下でその高価格を維持しようとしつつ、作られた電力は質が悪いためにダンピングされている、という最悪の状況に陥っているのである。 なお、ドイツが電力輸出国であるとはいっても、対フランスでは電力輸入国である。(下図参照)   すなわち、ドイツにとってはやはり、原発で作られたフランスからの安定した電力が不可欠なのである。(フランスがなぜ原発に頼るかといえば、今問題になっているウクライナと関係があるだろう。もしもロシアからのガスがウクライナ問題でストップすれば、ヨーロッパ人はたちまち凍死してしまう。フランスはそのリスクヘッジで原発を選択したのである) 結局のところ、ヨーロッパ全体でみると、ロシアとの絡みもあって、火力燃料の供給不安があるために原発はやはり必要不可欠であり、再生可能エネルギーは市価が安いので、ダムに貯めて使っても元が取れる、といったわけであり、結局は原発が止まる以前の日本と似たような状況なのである。 脱原発派はとかくドイツやスペイン、デンマークなどといった再生可能エネルギーが発達した国ばかりを話題にするが、電力に関しては、ヨーロッパ全体を俯瞰しなければ、真の実情は理解できないであろう。それから、何の戦略もなく原発を早々に停止してしまったイタリアは、電力の恒常的輸入国であり、電気代も高いことを、お忘れなく。 | |||

■平成26年3月17日 平均寿命、健康寿命、社会寿命

人間の寿命には、生命そのものの寿命に加え、最近では健康寿命という概念がよく言われる。 要は、いくら長生きをしていても寝たきりで要介護状態ではあまり長生きの意味もない、というわけで、とにかく他人様の世話にならずとも生きていける状況が少しでも長く続くことを評価しましょう、というわけである。 日本が長寿社会となり、とりあえずは多くの人が長生きはできるようになった今、今度は、ならばより健康に長生きしよう、という運動が出てくるのは当然であるが、私はこの場において、さらにもう一つの提案をしたいと思う。それは社会寿命の概念である。(ちなみに”社会寿命”で検索してみたが、まったくヒットしなかったので、これは私のオリジナル概念である) 平均寿命よりも健康寿命の増進の方が大事である、ことは言うまでもない。両者の乖離は介護費用の増大を意味し、社会的負担が大きい。経済面からも人道的側面からも、両者を可能な限り近づけることこそが、今後の社会政策の大きな柱となることは、間違いないし、これに反対する人は、いっかな左翼とて、いないだろう。 私はここで、さらに、”社会寿命”の概念を提案したい。定義としては「家庭、職場等において、人間的楽しみを味わって生きていける生存期間」となる。 実は、とりあえず病気などはなく、ほとんど介護なども必要としないで生きている老人でも、孤独で、家庭や社会からisolateされているケースは極めて多い。 とりあえず健康だけれど、仕事は引退し、子どもも自立し、これといった趣味もなく、何もすることがない、という老人。 別に要介護状態ではないが、家族と一緒に暮らしていても、家族からはisolateされている老人。たとえば家族旅行の時には、一緒に行けないでショートステイに出される老人。言葉は悪いが、ただ生きているだけの老人。何となく厄介者扱いされている老人。 若い人でも無論、こういったやつはいるが、彼らには少なくとも、将来への希望だけはある。 しかし、老人に”将来”はない。ただ生きて、死ぬのを待つだけだ。死なないから生きている。 こうした老人は、生命の火は消えずにはいても、社会的にはすでに寿命が尽きている、と言える。 こんな状態で長生きしても楽しいのか。同じ長生きをするのであれば、家族や社会とのつながりを最期まで保っていたいものではないか。 思えば、昔はこんなことは考える必要はなかった。老人そのものも少なかった。老人が少ないということは、社会的使命を終える前に生命の火を消さざるを得ない人が多かった、ということだ。戦死、病死、餓死、などで、多くの人がいわゆる”天寿を全うすることなく”死んでいった。 生き残った老人も、忙しかった。社会そのものが貧しかったから、老人も働かざるを得なかった。否、そのような人しか老人にはなれなかった。昔は、生命寿命=健康寿命=社会寿命だった。 それなりの人しか老人になれなかったから、昔は老人の地位が高かった。老人は若者から尊敬されていた。否、本来社会から尊敬されるような人しか老人にはなれなかった。(ただし、逆は真ならず。念のため) 現代は、容易に老人になれる。なにせ、最近生まれた人ならば、8割以上が80歳まで生きられるのである。ほとんどの人は後期高齢者になれる訳である。現代は、大学全入時代と言われているが、老人全入にも近い時代なのだ。 数が増えれば質が低下するのは天下自明の理。こうして老人の存在価値が低下している。昔のように、輝く老人になることは容易ではない。(無論、すべての老人が輝いていたわけではない。念のため) そのためには、老人も輝いて生きれるよう、若い頃から努力をしなければいえないし、若い人は老人を輝かせるよう努力をしなければいけない。 最後に、現在50歳代の私が、将来輝ける老人になるべく考えていることを書き出してみたい。 ①子どもをきちんと育てる ②老人になっても、子どもに依存しない ③働ける限り働く。ただし家庭をかえりみて働く。 ④若い人の模範になれるよう克己する ⑤妻を大切にする ⑥老いたら子に従う。我を張らない。 とまあ、当たり前のことではあるのだが、この当たり前のことがなかなかできないケースが多い。社会寿命を延ばすためには、何より、周囲より好かれる老人になるための自助努力が必要である。 一昨年88歳で世を去った義母は、まさに理想の老後を過ごした。 彼女は、40歳過ぎてから一念発起して美容学校に通い、美容師の資格を取り、自己資金で自宅近所(現在私たちが住んでいる場所)に土地を買い、美容院を開業した。 娘(わが妻)も親の跡を継いで美容師となり、親子で美容院を経営していた。晩婚で、娘はひとりだったが、その娘も本人が70歳の時に私と結婚し、肩の荷が降りた。 娘夫婦はしばらくは飛行機に乗らないと会えない遠く離れた場所にて生活をしていたが、春と夏には娘が孫を連れて長期に実家に帰り、孫との生活はかなり楽しめた。死の6年前に娘夫婦がすぐそばに住むようになり、その間、夫を82歳で看取った。 夫の死後、身軽になり、娘夫婦とよく旅行に行くようになり、死の3ヶ月前にも、孫たちと一緒に2泊3日の旅行に出かけた。旅行から帰った直後に体調を崩し、3ヶ月後にひとり娘に看取られて天国へと旅立った。 美容師の仕事は死の直前まで行い、傍ら絵を習い、若い同人とも仲良く過ごした。我を張ることもなく、娘夫婦に干渉することもなく、孫たちからも慕われ、婿の立場からも理想的な姑であった。生命寿命=健康寿命=社会寿命を地で行った、すばらしい人生だったと言えよう。 | |||

■平成26年3月18日 民主党政権最大の過ち

以前もどこかで書いたが、除染の基準を20ミリシーベルト/年から1ミリシーベルト/年へと引き上げたことは、民主党政権最大の失敗の一つであった。(当時の直接の責任者は細野原発担当相) なぜ1ミリシーベルト/時にこだわったのか。 私たち医療者からの考え。たとえばCT検査一回受けただけで、その7年分の被曝(7ミリシーベルト/年)をするのだ。しかも一挙に。たとえば子どもが頭を打ったといって、大抵の親は必要もないCT検査を要求する。1回の検査で7年分被曝しますよ、しかも一挙に、と言われたらどうするのだろうか。 結局、民主党は後先考えずに、世間に迎合した。そのために、本来まったく必要のない除染なる作業量が膨大なものとなってしまった。 かといって、もはやこれを20ミリシーベルト/年に戻すとか、除染そのものをやめるなどということは困難である。そんなことをしたら、脱原発派の餌食になるのは明らか。 したがって除染は、それはそれで擬似公共事業として雇用対策にもなり、「コンクリートから人へ」などと言っていた人たちから目くじら立てられることもないので、まあ致し方ないだろう、と割り切るしかない。 このように民主党は脱原発派などに迎合してとんでもない失策をしたのだが、自民党も大きなことは言えない。 そもそも、原発の絶対安全神話を作り出したのは、言うまでもなく、自民党だった。無論、反対派を納得させるための方便であり、本当に悪いのは反対派なのではあるが、世の中に絶対はあり得ない、ということはきちんと国民には説明しておくべきだったと考える。 しかし、自民党は、反対派を納得させるために、安易に絶対安全神話を持ち出したのである。 絶対に事故なんて起こらないんだから、原発を建てたっていいでしょ この論理で押し切った。でもそれならば、原発は人里離れた辺地に作る必要はなく、堂々と、火力発電所に並べて作っておいたらよかっただろう。札束であえて頬をひっぱたいておいて辺地にしか作らなかったところに、絶対安全神話の矛盾がそもそもあった。 技術に絶対はない。原発も事故を起こす可能性がある。だからこそ、悪いがここ(のような辺地)に建てさせてもらった。その代わり、十分な保証や補償はする あえてこのようにホンネを言っておくべきだった、と思う。反対運動は凄まじくなっただろうが、今回のように事故が起きた場合には、反対者らは強くその主張をすることはできなかったはずだ。 | |||

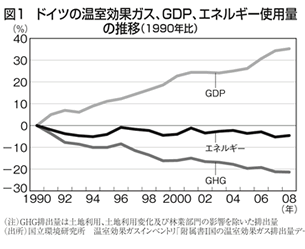

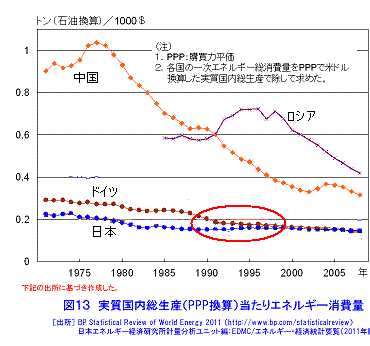

下図は、とある環境派のサイトSeneca21stにあったものである。   両図は、1990年を起点として、日独でいかにエネルギー効率が異なっていたか、さらに言えば、いかに日本に対してドイツのエネルギー効率がよかったか、を示している。 確かにこの図を見ると、ドイツは日本よりもGDPが伸びているにもかかわらず、エネルギー使用量はむしろ低下しており、いかにドイツ経済が素晴らしいか、と思ってしまう。 だが、良識あるあなたならおわかりのように、日独でこれほどエネルギー効率に差があるはずがない。日本のエネルギー効率はもともと世界一であったわけだし。 となると、この図には何かカラクリがあるのである。それを追跡してみよう。キーワードは起点である1990年。この頃のドイツに何が起こっていたか。そう、この年に、ドイツは東西統合したのである。ここがポイント。 下図を見てみよう。  各国の実質GDP当たりのエネルギー消費量の推移である。水力発電などに頼れる発展途上国を除けば、すでに日本は40年以上も前から、先進国においては世界一のエネルギー効率を誇っていたのであるが、ドイツの1990年前後に注目して欲しい。 そう、ドイツのみがこの時点で不自然にエネルギー効率が改善しているのだ(わかりやすくするため、日独以外のグラフは省略してある。すべての国のデータを見たい人は世界の一次エネルギー消費の推移を参照)。 これは、東西ドイツ統合の影響である。西ドイツが、エネルギー効率の悪い東ドイツを実質吸収したために、一斉に設備が西側の効率が良いものに入れ替わったためである。 要するに、図1における、1990年よりのエネルギー使用量の大幅低下は、実は東西ドイツ統合の影響によるものであり、決してエネルギー効率が上がったわけではないのだ。また、2000年頃までのGDP伸び率が高いのもまた、起点に効率の悪い東ドイツ経済が含まれているがゆえなのである。(なお、ここでは直接関係ないので割愛するが、CO2排出問題もまた、東西ドイツ統合と関連している) つまり、Seneca21stが言いたかったこと、すなわち、ドイツはエネルギー効率が高いので、エネルギーを減らしながら経済成長ができる、よって、脱原発によっても経済成長は可能である、という主張のためのこの図は、東西ドイツ統合をうまく利用した、いつわりの結論を導く図であったのである。 私が言いたいのは、環境派、脱原発派、放射脳等は、自分たちの主張を正しく見せるために、意識的にでも無意識的にでも、データの操作をする(捏造とまでは言わないが)ということである。私たちは彼らに騙されないようにしなければならない。 すでに子育てに熱心な一部の主婦らが、彼らに騙され、しないでもいい自主避難などをしている。ここまで手の込んだことをする脱原発派の嘘を見抜くのは、なかなか難しい。 しかし、このサイトで、少しでも彼らの嘘を見抜き、日本人が今後正しく進むべき針路を示せたら幸いである。 ■平成26年3月20日 三権分立も行き過ぎると・・・

いやはや、タイってすごい国だね。裁判所が選挙自体を無効にしてしまうなんて。そう言えば、日本でも選挙無効判決がありましたな。昨年11月、広島高裁岡山支部が選挙無効判決を出した。しかし、さすがにその年7月の衆院選すべてではなく、岡山選挙区の選挙のみを無効とした。 ただこの高裁判決は例外で、さすがに日本の裁判所は、その他の高裁判決においては、一票の格差を違憲とはしても、選挙そのものは有効とした。最高裁判決は今夏にでるようだが、おそらくは違憲状態程度となるであろうと思われ、ましてや過去にさかのぼって選挙が無効であるなどという判決など出るはずもない。無論、広島高裁だって、最高裁でひっくり返されるのを前提でこのような判決を出しているわけで。 ところが、タイでは裁判所が選挙そのものをすべて無効としてしまうのだものね。学生時代に、三権分立っていうのは、理想的な政治形態であると習ったけれど、三権分立もここまでくると、かえって国家運営にはとんでもないことになるのだね。 タイでは、これまでは、国家の運営が行き詰まると、プミポン国王が調停に乗り出してきて、何とか危機を乗り切ってきた。たとえば、2006年に起きた軍事クーデターでは、国王が調停に乗り出し、スムーズに軍事政権へと移行した。(断っておくが、軍事政権=悪とは言えない、念のため) だが国王も高齢化し、今回の選挙では、影響力を発揮できなかったようだ。そして、国王がいないと、こうなる。 この国を見ていると、戦前の日本のようだ。戦前、日本は現在のタイと同じく立憲君主国家であり、民主主義も一応はあったが、国家の一大事(2・26事件や張作霖爆殺事件など)には天皇が強い影響力を及ぼしていた。戦前の日本は、あまりに内閣が虚弱であり、それは民主主義の脆弱性につながっていた。 それにしても、この日本をタイの如く政治的不安定な国にしようと画策している勢力があることには、気がけておかねばならない。一票の格差判決を起こした弁護士たちは、一票の絶対平等と、究極的には選挙全部の無効を主張している。彼らの主張が通れば、日本全体がタイの如き不安定な国家体制がなるのはわかりきっているのに、である。 こうした連中は、結局は日本を戦前の姿に戻したいのだろう。そう、彼らが”暗黒時代”と呼んでいるその時代に。 こうした一票の格差訴訟は、脱原発にもつながる。一票の格差が絶対的になくなれば日本が不安定になるのと同様、原発をなくせば、日本のエネルギー供給は不安定になる。共にそれは国家の破滅につながる。要するに彼らサヨクは、日本を無力化し、日本を破壊し、世界を共産主義社会にしたいのである。選挙無効判決派、脱原発派に騙され、この美しい日本を破壊されてはならぬ。 平成26年ミニコラム 社説資料集 ■平成26年3月21日 家庭は女

●母の突然の死 「お母さん、今、亡くなったから・・・」実家に両親と住む弟からの突然の電話だった。 平成元年11月1日夜のことだった。1週間前から、風邪で寝込んでいたことは知っていた。弟の話では、その日の夕方に近所の開業医のところまで歩いて行ったとのことだった。その夜、急に「意識がなくなる」と言い出して、そのまま心停止となってしまったとのこと。無論、蘇生などを弟と父ができるはずもなく、救急車がついた時には、すでに病院に搬送することもできない状況だったらしい。 58歳だった。 目の前が真っ暗になるというのはこういうことか、と思った。母の死など、考えてもみななかったから。 母は、高血圧を指摘されたとかで、人一倍、健康には気を使っていた。自彊術という体操を長く習い、師範の資格まで得ていた。それなのに突然死だなんて、いったい自彊術って何だったんだ! 翌朝、一番の飛行機で実家へ向かった。叔母が来ていた。顔の白いハンカチをそっと取って母の顔を眺めた。亡くなったなどとは、あり得ないことだった。 葬儀は実家でとりおこなった。あまりにすることが多く、どうして母親が死んでしまって苦しくてたまらないのに、やれ寿司がどうだ、お返しがどうだ、など悩まなくてはならないのか、とイライラした。 ●母が生きていた頃 母が生きていた頃、我が家は手前味噌ながら、とてもよい家庭だった。息子2人はすでに成人し、弟もやっと社会人になり、これで子育ての肩が降りた、と思っていたことだろう。成熟した、明るく、楽しい家庭だった。 私はしかし、親に迷惑をかけてばかりの息子だった。大卒後せっかく入った一流企業を、仕事が合わないから、と一年でやめて実家へ帰った。父母はぶつぶつ言っていたが、受け入れてくれた。私は、今で言うニートになりかけたが、何とか塾の専任教師の口を見つけ、働き始めた。そして働きながら、公務員試験を受け、何とか採用されるに至った。 「○○も会社をやめてしまったけれど、何とか公務員で落ち着いてくれた」と父母は喜んだ。私は自宅から職場まで通い、職場から「愛母弁当」などと揶揄されていたが、母は私のために、毎日弁当を作ってくれた。 ●医学部受験 しかし私はどうしても、公務員で終わりたくはなかった。どうしても、医師になりたかった。だが、今や国公立医学部は東大京大にならず難関だが、当時でも、やはり入試突破は困難だった。私立文系の、しかも二流大学卒の私にとっては、無謀な挑戦であった。 ひたすら受験勉強をする私を尻目に、どうせ受かるはずはない、と父母は思い込んでいた。2~3回受けてダメなら、諦めるだろう、そのうち嫁でももらうだろう、と思っていたようだ。 実際、何度受けても受からなかった。当時の共通一次試験では合格点を取れても、受からなかった。おそらくは二次試験と面接、年齢で撥ねられていたのだろう。 3回目の受験後の発表日には、わざわざ年休を取り、飛行機で合格発表を見に行った。だがそこに、私の名前は、なかった。 もうだめだ、もう諦めよう、そう思った。ところが、である。 忘れもしない、昭和62年3月27日、追加合格の電話が来たのである。「入学の意思があるのなら、本学にその旨電報を打ってください、それで入学を許可します」と言われた。 実はその日はたまたま仕事が休みだった。地方出張で本来なら3日かかるところを、1日で帰ってきて、残り2日間を家で過ごしていた。(要するにカラ出張。当時はそれが認められていた) もしも普通の日であったら、もう家を出ていた時間である。母が「○○は今いません」と電話を切っていたら、それで終わりだった。大学は、別の人を追加合格させていただろう。何たる運命の偶然・・・ ●父母の嘆き こうして私は公務員から医大生になった。27歳の時である。ところが、父母は喜んでくれると思いきや、嘆き悲しんだ。 まさか受かるとは思わなかった。それでもお前が一生懸命勉強していたから、○○医大から電話があったときはもしや、と思ってお前を呼んだんだよ。合格おめでとう、と言いたいけれど、でもやっぱりお前が遠くに行ってしまうのは寂しい。何とか考え直してくれないか。実力があるのはわかったから、もう、受かっただけでいいじゃないか。 母はそう言った。 ○○、お前、今の生活は楽でいいじゃないか。せっかく公務員になって生活も落ち着いて、そんな遠くに行くより、今の生活を続けた方がいいんじゃあないか。 父はそう言った。 無論、私は翻意するわけがなかった。なにせ、5年越し、3回目の受験で、しかも補欠でやっと勝ち取った合格なのだ。とにかくあとは、遠くへ行って、頑張るしかない、歯を食いしばってでも6年で医師にならねば、と思った。 父母以外は皆喜んでくれた。親戚の伯父、叔母などは祝福してくれた。電話で話した祖母は電話口で泣き出してしまった。つくづく、一緒に住んでいるのとそうでないのでは、随分と扱いが違うもんだなあ、と感じた。 そんなことがあったが、学生時代は、春夏の休みと正月にはしっかりと実家に帰ったので、我が家はとても仲の良い親子であった。だが、母は突然我が家から消えてしまったのだ。 ●母なき家庭 私は母が亡くなった当時は医学部3年生で、遠く離れて一人暮らし。父は弟とふたりで暮らすこととなった。当時私は30歳、弟が27歳の独身サラリーマン。 父は、温厚なよい人間であった。あの年代(大正生まれ)にしては、家事は最低限はこなしていた。それでも、我が家から母が抜けた穴はあまりに大きかった。気丈な父だったが、みるみる痩せていった。 平成2年の正月は、私の生涯で一番さびしい正月だった。いつもなら年末に帰省して暖かく迎えてくれていた母は、もういないのだ。母が亡くなってまだ2ヶ月しか経っていなかった。 父が、毎年母が作っていた年越しそばを作ってくれた。美味しかったが、寂しかった。思わず泣きたくなってしまった。 俗に、男やもめにうじがわく、女やもめに花が咲く、と言う。べつに本当にうじが湧いたわけではないが、母を失って、このことわざはなるほど本当だ、とつくづく感じた。妻を失った夫は、傍から見ていて、あまりにか弱かった。 母を失い、父には大変申し訳ないが、私はもはやこの家は崩壊した、と思った。どんなによい父でも、女親の代わりは絶対にできない。たまには例外もあるのかもしれないが、やはり男はどこまでも男であって、女のきめ細やかさは望むべくもないのだ。ああ、我が家が男ばかりでなく、女兄弟のひとりでもいたら、つくづくそう思った。女ばかりという家が羨ましくて仕方なかった。 ●私は絶対妻より先に逝く こうした経験があるので、私は常々子ども達には、「パパが一番先に逝くから、みんな、ママを大切にしてあげてね」と言ってある。乃木将軍みたいに夫婦で自決でもしない限り、どうあっても夫婦で一緒にあの世には行けないのだから、夫婦どちらかが残されるのは致し方ない。 統計上はだいたい75%の確率で妻があとに残るらしい。確かに、周囲を見ても、妻が残されるケースが圧倒的に多いが、4人に1人は夫が残される。芸能人などを見ても、妻に先立たれている人は、結構いる。 とにかく、妻に先に逝かれないこと、そのことを祈るばかりである。万が一私があとに残されたら、私はさっさか有料老人ホームに入って、寂しく余生を送るつもり。子ども達の世話になるつもりは一切ない。たまに面会にでも来て、孫の顔でも見せに来てくれたら、それでよい。 |

除染作業員「何でこんな無駄なことを」の声も業者はボロ儲け

2014.03.19 07:00