■平成25年7月20日 兄弟はいた方がよいか

<1人っ子の悲哀>

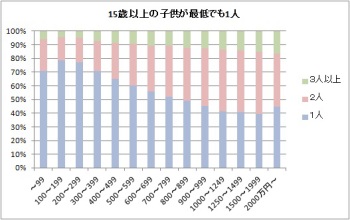

我が妻は1人っ子であるが、結婚以来20年、夫である私が、あまりそのことを意識したことはなかった。結婚して10年ほどは、私の仕事の都合もあり、妻は正月にも帰省はしなかったし(その代わり、春、夏には長期に妻子だけ帰省させていたが)、私が妻の実家に行っても、妻の父母、妻、子どもたち、私で何ら不足もなく、楽しかったから。 私自身は男2人兄弟だが、お互い遠く離れており、成人してからほとんど交流はなく、両親も亡くなり、弟の妻が変人なので、彼が結婚してからはますます交流がなくなったためほとんど故郷に帰ることもなく、まあ1人っ子のようなもんだった。 しかし、昨年11月に妻の母親が88歳で永眠した際には、ああ妻は1人っ子なんだなあ、とつくづく感じた。 結果的に短期間ではあったが、義母の世話は妻が1人でこなし、亡くなった際、葬儀の相談ができた親族は、わずかに従姉妹1人だけであった。 もしも妻が独身を続けていたら、葬式などもすべて自分1人で取り行わなければならず、両親亡き後彼女は大変さびしい思いをしたことだろう。 妻は幸い、良い伴侶に恵まれ((*^_^*))、子どもも4人恵まれ、新しい家庭をきちんと築いていたために、両親が亡くなっても、ショックアブソーバーがきちんと機能した。 <兄弟はいた方がよい?> さて一般的には、1人っ子よりは兄弟がいた方がよい、と言われる。可能であれば、2人目、3人目も欲しい、という人の方が、積極的に1人っ子でよい、という人よりはるかに多いだろう。 無論1人っ子にだってメリットはいろいろある。①親の財産を独り占めできる ②相続争いが発生しない ③兄弟が反目する心配がない ④1人の子どもに十分にお金や手がかけられるなどなど。 それでも、総合的に見ればやはり、兄弟のいるメリットは1人っ子より相当に大きいがゆえに、多くの人が2人目、3人目を望むのであろう。 そのメリットとは? 多くの人が言うのが、やはり兄弟姉妹がいると、大人になってからいろいろ楽しい、ということ。確かに、兄弟の多かった私の父母は、お互い皆仲がよく、しょっちゅう行き来して家族ぐるみのつきあいをしていた。また、私自身も、付き合いはないけれど、遠い故郷で血を分けた弟が生きているというだけで、やはりなんとも言えない安心感を持つ。多分弟も同じく思っていることだろう。血のつながりというのは、無視できない。 こうして見るとやはり、兄弟というものはできればいたほうが良い、1人っ子は避けたい、という多くの人の世評は、あながち間違ってはいないのだろう。 <昔の子育て今の子育て> ただ、昔と今とでは子育て事情が全く違う、ということはきちんと理解しておく必要がある。 昔は”貧乏人の子だくさん”などと言われた。そもそも戦前の日本では、合計特殊出生率が常に4を超え(歴史的にみた日本の人口と家族表6参照)、多産社会であった。それは、子どもが今日のような消費財ではなく、生産財だったからである。 大部分の人が従事していた農業においては、子どもは貴重な労働力であった。「おしん」では6歳の女の子が子守をしていたし、小学生くらいの子どもなら、かなり家の役にはたったのだろう。また、せいぜい15歳まで養えばあとは社会に出てくれたから、子育て費用も今と比べて、格段に安かった。 さらに、昔は避妊も難しく、あまり娯楽もない時代では、生きる楽しみが少なかったこと、子供の死が多かった、なども多産の理由であった。 結局のところ、昔は、子どもは生産財であり、即戦力であったために、低所得者ほど子を多く持つメリットが大きかった、といえよう。 今日においてはしかし、子どもは生産財ではなく、消費財である。子育てはむやみにカネをかければよい、というわけではないにしても、2人に1人が大学進学する世の中、ひとり子どもを育てるだけで何千万円もかかる、と言われてしまえば、子作りに引いてしまうのは当然だ。 だから昔においては当然かつ必然のことであった多人数子育てが、現代社会においては贅沢状態となっているわけだ。 <所得と子どもの数の関係> では、所得と子どもの数は現在では比例するのだろうか。昔は反比例していたのか。 これに関しては、現代と過去を直接比較するデータは見つからなかったが、発展途上国と先進国の所得‐合計特殊出生率の関係を示すデータがあった。(断捨離やましたひでこの公式サイトより) これをみてわかるのは、発展途上国では所得と子どもの数が逆相関であり、先進国では相関している、ということ。一般的にいって、発展途上国=貧乏、先進国=金持ち、だから、このグラフは、”昔は貧乏人の子だくさん””現代は金持ちの子だくさん”を示していることになる。 では、現代日本において所得と子供の数の関係はどうかというと、いくらかは正比例する、という状況のようだ。(平成17年版 国民生活白書参照) ただ15歳以上の子どもを持つ家庭に限定してみると・・・ このグラフによれば、明らかに低所得層において、1人っ子が多いことがわかる。末子が15歳の場合、これ以上家族が増える可能性もなく、できあがった家庭なので、所得と子どもの数の相関が顕著に現れるのであろう。 <まとめ> 以上のことより、所得と子どもの数にはやはり強い相関関係が認められるのであり、昔の日本や現代の発展途上国のように、国家が貧しければ低所得者に子どもが多く、現代の先進国においては逆に高所得者に子どもが多い、と言うことができる。 したがって現代において、もしも、子どもがたくさん欲しい、1人っ子はかわいそう、兄弟を与えてあげたい、と思ったら、やはりある程度以上の所得は必要である、と結論づけざるを得ない。 個人的には、育てられるのならば子どもは多い方がよい、と考えるが、少しでも多くの付加価値をつけて子どもを世に送り出そうを思えば、やはり経済的裏付けは大事なのである。 無論、特に男の子には、稼げる男になってもらわねばならないが、どんな職業につくにせよ、やはり将来は4人兄弟仲良くやっていってほしい、という我が子たちへの願いがある。 そのための最低限の条件が、兄弟で醜い財産争いをしない、ということである。私は我が子たちには、今からこのことを口酸っぱく言っている。 「君たち、子どもである今はおおいに喧嘩をせよ。しかし、大人になったら兄弟喧嘩は厳禁である。大人になってからの兄弟喧嘩は配偶者も絡むし、修復できない。パパとママが天国で一番悲しく思うのは、君たちがたいして多くもない遺産で争うことだ」 | ||

■平成25年7月21日 親子って何なんだ

Yさん。85歳男。もともと1人暮らし。妻は離婚? 肝硬変の末期で、動けなくなって入院。男の子が2人いるが共に地元を離れている。子どもと喧嘩別れをしたとかで、数十年間一切音信不通。無論、親がこのような悲惨な状況なのに、見舞いにも来ないし、連絡もない。

Miさん。85歳男。もともと1人暮らし。妻は死亡。やっと生きている状態で、普段は風呂にも入らず、尿臭あり。風呂場で動けなくなっているところを近所の人に発見されて病院へ搬送される。 子どもが4人(男2女2)いる。2人(男1女1)は地元に住んでいる。時々地元に住む娘が面会に来ているようだが、父親にあまり関心がないようだ。父親が風呂にも入らず、尿垂れ流し状態でも、そうした生活を改善させようという意思がない。 Maさん。82歳男。妻と二人暮らし。もともと大工だったが、国民年金の未納期間が長く、加入期間が足りずに現在は無年金。妻の国民年金のみで暮らしている。妻の話では、「若い頃は、自分はどーせ早く死ぬから、と、年金に興味がなく、保険料を支払わなかった」とのこと。子どもは5人もいる。 要介護状態となったため、デイケアを勧めるも、1万円の自己負担金が支払えず、躊躇している。子どもが5人いるのなら、一人頭2000円支払ってもらったらどうか、と提案するも、「子供に頼ることはできない」という。 この3人の老人を見ていると、いったい親子とは何なのだ、と感じざるを得ない。一言で言えば、親子にしてはあまりにも冷たい関係だと思わないか。 一般的には、親子であれば、まあ一緒にいれば喧嘩などもするではあろうが、心のどこかでは情が通じていて、何かあれば真っ先に助け合う存在、と思わないか。 そもそも人はなぜ子供を育てるのか。できてしまったからやむを得ず、という人もいるだろう。特に避妊法がなかった昔などでは、そんな親が数多かっただろう。 それでも多くの親は、多くの情熱、カネ、エネルギーを子どもに注ぎ込んでいたはずだ。そうでなければ子どもは育たないし、子育てのために自分を犠牲にすることを、多くの親は厭うことはないはずだ。 私自身は、本当に親の愛をいっぱい受けて育ってきた、と思っている。両親は若い頃はよく喧嘩をしていたが、ある年齢になってからはぱったりとそのようなことはなくなり、仲睦まじかった。経済的には相当苦しかったようだ(それが夫婦喧嘩の原因だったと思う)が、それでも私たち兄弟をきちんと大学まで出してくれた。 親は子どもにこのようなことをしてくれて当然だと思っていた。実際、私の回り、親戚なども皆そうだったし。 しかし大人になるにつれ、そうではない親が存在する、ということに、徐々に気づいた。人は親となっても、皆が皆、親としての義務を果たすわけでもなく、一部の親は、いわゆる”毒親”となっていくことを知った。 子どもがうまく育てられない、育てようとしない、子どもの存在を疎ましく思う親。 ここで取り上げたYさんもまた、そうした毒親の1人だったのかもしれない。だから息子たちから見放され、死に際になっても無視され続ける。 だがYさんとて、彼なりに必死に子育てをしたのだろう。しかし結果的に、せっかく育てた子どもたちからは愛されることもなく、残念ながら、その苦労は徒労に終わってしまった。 子育てがこんな結果に終わるのなら、最初から育てない方がよかったのか。 いやいや、そんなことはあるまい。YさんにはYさんなりに、子育ての楽しい思い出も、少ないながらもあるのではないか。少なくとも、子どもたちが幼い頃の思い出ならば。(Yさんの子どもはおそらく私と同世代のはず) そうであれば、結果としては失敗に終わってしまった子育てもまた、育てなかったよりはよかったのではないか、とも思う。 MaさんやMiさんもまた、子育てを成功したとは言えないだろう。それでも彼らは、自らの老後をまったく無視されたとて、やはり子どもを育てたことに生きがいを感じているのではないか。 Yさん、Maさん、Miさん等を見ているとだが、やはり正直、私は自分の老後は彼らのようにはなりたくないと思う。無論、老後は子どもに厄介になろうなどとは一切思わないけれども、自分が年をとって病気になった時、せっかく育てた子供たちから無視されることは、とてつもなく悲しい。 入院したのに、家族がいるのに誰も見舞いにも来ない、たとえ来ても不承不承、では、やりきれない。 せっかく授かった子どもたち。それならば、何としても、よい子に育てたい。普段はバラバラにすごしても、家族の誰かに異常事態が発生すれば、すぐに一致団結して危機を乗り越える、そんな親子に、将来なりたい。 Yさん、Maさん、Miさんを他山の石として、私は今日も子育てに励む。 | ||

■平成25年6月13日 ニートになりかけていたなあ・・・

日本の慣習では、組織の失敗があった場合、そのトップがその地位を辞任して責任を取るという形をとることが多い。

こうした責任の取り方においては、①失敗したのは組織構成員が悪いのではなく、経営のやり方が悪かった、②トップの地位が余人をもって代えられ得ること、という前提がある。 たとえば大企業や官庁などにおいては、組織に大きな問題が起こった場合、トップの交代がよく起こるが、組織が大きいゆえに、多くの場合その失敗は、組織が腐っているというよりは、トップの経営判断の誤りが原因となることが多い。したがって、こうした組織では、トップの首のすげ替えが、合理的である。 また大組織の場合は、すぐに代わってトップを務められるだけの人材が豊富にいることが通常である。またどうしてもそうした人材が払底しているのなら、外部からトップを連れてくるという選択肢もあり得る。 いずれのせよ、トップ交代という責任の取り方は、その組織が安定かつ継続的であるがゆえに成り立つのである。 こうした観点から見ると、今回の参院選においては、敗けた政党すべてが、トップ交代にて責任を取る体制ができていなかったことがわかる。 たとえば大負けした生活の党、小負けした維新の会は、まだできあがってまもない組織であり、創業者のカリスマなしでは存立し得ない。したがって、そもそもトップ交代論がまったく出てこなかった。 民主党は、一時は政権まで獲得し、”伝統”はある程度出来上がっていたが、組織自体が2度にわたる選挙によって縮小してしまい、また、有力議員がほぼすべて選挙敗退に関わっていたために、トップ足り得る人材がいなくなってしまった。さらに、企業ならば他社などでいくらでもその組織のトップたる人材を見つけることはさほど困難ではないが、政党はきわめてつぶしがきかない組織なので、外部からトップを移入することが簡単にはできない。そのために、民主党もまた、海江田代表がそのまま留任ということになった。 では社民党はどうか。この組織もまた、民主党と同じ問題を抱えており、福島氏に代わってトップが務まる人材がいない。(沖縄の照屋氏も、国対委員長を辞任してしまったし) さらに、社民党の長期低落は、党の体質そのもの(+若干は社会情勢変化も)によるものであり、福島氏の責任ではない。 よって、福島氏は本来辞任する必要はなかったし、また、してもいけなかったのである。 彼女は、それでも社民党がとにかくここまでやってこれたのは、自らのカリスマによることをよく知っているはずである。それでもあえて辞任したのは、これはもう、福島氏自身が社民党を見捨てた結果だとしか言い様がない。口ではいいことを言うが、結局は「社民党は医師から見放された末期ガン患者」として、突き放したのである。 次の選挙後、社民党はもはやなくなっていることだろうが、彼女が今党首を辞任したことで、その責任は大きく彼女にのしかかってくる。 私は、福島氏の今後を考えれば、ここは苦しくとも、ぜひとも党首として踏ん張るべきであった、と思う。徳川慶喜となったところで、後世の人は決して彼女の評価を下げることはない。 党首は頑張った、問題は党の体質だった、と社民党亡き後は総括されたであろうに。 | ||

■平成25年6月24日 社民党を見捨てた福島党首

<勉強も部活もしなかった後悔の小中学生時代>

遡れば、中学校の時にもっと勉強して、天下のU高校に入学しておくべきだった。否、もっとさかのぼって、小学校6年の時にもっと勉強しておいて、S大学附属中に入学しておくべきだった。 小学校6年の時、担任教師から、町田くん、S大学附属中を受けなさい、と言われ、毎週日曜日に進学塾のテストを受けさせられた。はっきりいって、当時はなぜ日曜日にこんなところで試験を受けなければならないのか、理解できなかった。試験のために、独学で参考書を読んで勉強しなければならなかった。 こんな生活がいやでたまらなかったので、途中で勉強を投げてしまった。両親は特に何も言わなかった。当然附属中の入試は不合格。地元の中学校へ進んだ。 そこでは部活も勉強もしなかった。今から思うと、せめてどこかの運動部に入っておくべきだったと、激しく後悔している。(できたら両親から、運動部に入るよう、もっとプッシュして欲しかった。だから、我が子たちは半強制的に運動部へ入部させた) 中学校の時にもっと目的意識を持って一生懸命勉強していれば、多分、県下トップのU高校には入れたと思う。でも私は、どうしてもそこまでU高校に入る意義が感じられなくて、結局二番手のO高校へ進んだ。この時も両親は特に何も言わなかった。昭和50年のことだ。 <勉強しなかった後悔の高校時代> 私はしかし、そこでも勉強しなかった。特に物理と数学が苦手で、中でも物理はチョー苦手で、高2の最初の中間テストではO点だった。一学期のクラス順位もクラスで最低だった。本当に勉強しなかった。 今から思えば、本当にあの時もっと勉強しておくべきだったと、激しく後悔している。まあ、高1の終わりから山岳部に入って、それなりに部活を楽しんだのはよかったが・・・ 数学が苦手で、できれば音大の作曲科に行きたいと思っていた私は、高3の進路振り分けで、結局、私立文系コースに進んだ。この時も、両親は特に何も言わなかった。 はっきりいってこのクラスは理数ができないやつの吹き溜まりで、現役で早慶レベルに行った奴さえ、いなかった。 昭和53年、私は現役で立教大学経済学部に進んだが、それがそのクラスの最高レベルだった。 <結構勉強した立教大学経済学部時代> それでも立教大学は、私大文系では早慶上智についで偏差値は高く、私はまあいっぱしの大学に入ったつもりだった。無論、作曲家になることは諦めたが、かといって特になりたい職業もなかった。ただ、経済学部なので、大学院に進んで学者になれれば、などと思い上がっていた。立教大学出身でその教授になっていた人もいたから。 しかし、すぐにそれは思い上がりであることに気づいた。私の頭では、とても大学教授などは無理だった。また、立教大学がマル経であったことも、入学してから知った。仕方なく、私は近経を独学で勉強した。 それでも、大学時代は中高時代と異なり、勉強はしたと思う。本もよく読んだ。(でも、成績は悪かった) できれば、当時の上級国家公務員試験に受かりたかった。 だが、公務員はやめ、民間企業に就職することとした。何となく金融系がかっこよかった。銀行には成績が悪くてとても入れそうにはなかったから、希望職種は証券会社。当時はメーカーなども人気があったが、まったくその気はなかった。 当時の文系学生の就職活動は、今と比較すれば、本当にのんびりしたものだった。5~8月にアメリカに短期留学し、9月になってから会社訪問を始め、10月初旬にはもう当時の四大証券の一つだったY證券への内定が決まった。今のように、3年生から就職活動など、考えられなかったし、エントリーシートなんてなかった。面接だけで入社が決まった。昭和56年のことだ。誰もが知る大企業だったので、両親は喜んだ。 しかし、会社訪問で私は、やはり学歴差別があることは痛感した。東大一橋、早慶上智の学生は別格で採用されていた。私の同期で入った東大卒の人は、すぐにY證券の経済研究所へ配属されていた。当時、Y證券で、個人営業上がりの社長は今だいなかった。 <Y證券に就職するも1年で退職> 会社に入って初めて、私は世の中がわかった。そう、所詮一般大学の文系学生にとっては、できる仕事は営業しかないのだ、と。東大一橋早慶上智なら事情は若干違ったかもしれないが、少なくとも、立教クラスの卒業生がする仕事は、営業しかなかった。なお、オフィスのOA化が進み、こうした傾向は、その後ますます強くなっている。企業は、事務部門の人数をどんどん減らしているから。 営業は、この職種が好きな人にとっては大変魅力的なものだが、そうでない人間には、地獄でしかない。後者の人間だった私は、とても証券会社の営業にはついていけず、結局1年でY證券を退職してしまった。 <ついにニートになる> こうして私は、会社をやめ、失意の状態で故郷に帰った。実はその年、S医大の試験を受けていた。共通一次試験の点数は合格最低点をはるかに上回っており、受かっていると思ったが、落ちていた。だから失意。 医大の入試に失敗したので、当時でいうプータロウになった。今ではニートと言う。学生でもなく、働いているわけでもない、情けない存在。それでも両親はあまり文句を言うこともなく、私を受け入れてくれた。でもきっと両親は、心の中で、我が子の情けなさに涙していたことだろう。この子は大丈夫か、いつまでも仕事もせずに家でぶらぶらしているのではないか、ってね。 いつまでも親がかりではいけない、とにかく最低限経済的には自立しないと、それに将来医大生になった時のために貯金もしないと、と思い、すぐに仕事を探した。昭和58年のことだ。 当時は今よりもはるかに景気はよく、仕事はたくさんあった。しかし、未知の分野に挑戦するような気概は私にはなく、結局塾の専任講師で落ち着いた。とりあえず十数万円の給料は稼ぐことができ、2万円ほどは家に入れた。将来の学費のために、毎月10万円を貯金した。家から通っていたので、ほとんどお金を使う必要はなかった。結局、私のニートの期間は、2週間ほどで終了した。 塾講師をしながら、公務員を目指した。受験したのは国家上級、国家中級、東京23区上級。わずか3ヶ月の受験勉強だったが、大学時代に一生懸命勉強していたおかげで、必ず試験には通る自信はあった。結局、国家上級は不合格だったが、中級と23区上級は合格した。 <公務員になる> 公務員の場合、採用試験に合格しても、各省庁の面接試験がその後ある。私の場合、23区の面接は落ちた。おそらくコネがなかったからだと思う。結局、国家中級で、社会保険庁の出先の東京都社会保険管理部というところに就職が決まった。 ここは、地方事務官という、国家公務員で採用されながら東京都職員であるという、変則的な身分であった。Y證券という、厳しい民間企業に1年間とはいえ身を置いたことのある私にとって、公務員の仕事は、ぬるま湯にしか見えなかった。 当時職場では、地方事務官の地方移転運動を展開していた。身分を国家公務員から地方公務員へ移せ、というものだ。理由は簡単、地方公務員の方が給料が高いから。それをなんだかんだリクツをこねて主張していた。 社会保険管理部の職員が加入していた”国費評議会”という労組は、当時社会党最左翼であった社会主義協会の手足で、その思想、行動はかなり先鋭的だった。私はここでの経験から、ほとほと左翼が嫌いになった。 それでも公務員は安定していたから、このままでもいいか、とも思った。だが、そのうち、この職場は去るも地獄残るも地獄、のとんでもないところである、ということがわかり、戦慄することになる。 私が勤務していた社会保険事務所は東京都社会保険管理部の出先であり、そこで所長を目指すためには、幹部職試験に合格する必要があった。しかし、幹部(概ね事務所課長以上)になると、40代後半頃になると、肩たたきがあった。要するに、公務員として定年までいられないのである。 行き先は健保組合か厚生年金基金であった。社会保険事務所における最終地位で、行き先の肩書きも決まっていた。所長ならどこそこ、課長どまりならどこそこ、と。そこに移って、60歳まで勤務する。 それがいやで、定年まで公務員でいたければ、幹部職試験を受けないで、ずっと係長のままでいるしかなかった。実際そうした人はかなりいて、50代で係長止まり、年下の課長や所長に顎で使われていた。 そういえば、新採の時に、おじいさんみたいな人がいっぱいいたな、あの人たちは、もうそれ以上出世のしようがない庶務係長だったんだ、60歳まで公務員でいるために、やむを得ず、幹部職試験を受けなかった人達なんだ、とあとからわかった。 つまり、出世すれば(といってもせいぜい出先の所長)、40代後半くらいには肩たたきにあい、60歳まで公務員でいたければ、年下の課長、所長にこき使われなければならないという、去るも地獄残るも地獄の職場だったのだ。 女性は年下男性に仕えるのはあまり抵抗がないからか、有能ではあるが幹部職試験を受けずに係長止まりの人がゴロゴロいた。公務員は地位よりも勤続年数がモノを言うから、こうしたおばさんたちは高級を喰んでいた。つくづく公務員は女性にはいいところだ、と思った。 その後私は、医大入試に2回挑戦し、ついに3回目でS医大に合格し、この職場から足を洗った。(つづく) | ||

福島第一原発からの汚染水漏れが問題になっている。ここで、世間とは違った私見を述べたい。なお、私は政府や東電とは一切無関係である旨、最初にお断りしておく。

まず、汚染水漏れは、技術的コスト的に可能であれば、その流出を食い止めるための作業を行うべきのは当然のことである。その結果、汚染水漏れをがなくなれば、問題は解決する。 しかし、この汚染水漏れを防止する作業は、実は大変なものであるらしい。莫大なコストがかかる。そして、それだけコストをかけて汚染水漏れ防止作業を行なったところで、どれだけの効果があるのかは、今のところ未知数である。うっかりすると、貴重な復興予算まで、この”無駄な”作業に食われる可能性もある。 これは、除染作業に似ている。除染が技術的コス的に可能ならば、これを無視する選択肢は有り得ない。それで一定空間の放射線量を下げることができるのならば、誰もがそうすべき、と思うだろう。 しかし除染は、費用の割には効果が少なく、作業自体が疑問視されつつある。また、チェルノブイリ事故では、その巨額の費用ゆえに、最初から除染作業は放棄された。除染はせずに、ある程度の放射線量が残存するという前提で、対策は取られた。 今回の汚染水漏れ対策も、そのようにならざるを得ないのではないか。そのコストパフォーマンスの悪さゆえに、対策自体を放棄した方が、科学的には正しい政策となるような気がする。 その場合、無論、海は汚染され続けることになる。しかし、考えてみよう。海は無限に広い。いかに一箇所から大量の放射性物質が供給されたとしても、あっという間に薄まっていくことだろう。最終的には一部は海水に溶解したまま、一部は海底に沈殿することになる。いずれにせよ、海水における放射性物質濃度自体は、基準値はともかく、将来的に健康被害をもたらす様になるとはおよそ考えられない。 問題になるのは、魚介類における食物連鎖による濃縮である。 かつて水俣病では、こうした生物間による濃縮で、魚介類の有機水銀濃度が異常なまでに高まり、人体に健康被害を与えるまでになった。放射性物質においても、そうした現象が現れるのではないか、ということだ。これに関しては、専門家のあいだでも、よくわからないらしい。 こういう時は、自ら勉強し、自らの常識から考えていかねばならない。 まず言えることは、放射性物質の食物連射はない、とは断言できない、ということ。 現在問題になっているセシウムを考えると、これを海水からプランクトンが摂取する。セシウムを必須元素としている生物は通常いないから、多くは体外に排出される。 しかし、排出される前により大きな生物にそのプランクトンが食われたら、そこにあったセシウムはより大きな生物に摂取されることになる。こうしたことが繰り返されれば、理論的には食物連鎖が起こることになる。 しかし、問題は最終的にどの程度まで放射性物質が蓄積されうるか、ということだ。これが専門家にもよくわからないらしい。 前掲の水俣病においては、食物連鎖の頂点に立つ魚介類に最終蓄積された有機水銀は、人体に強い影響を与えるまでに濃縮された。しかし、そこには以下のような特殊条件が重なっていたのである。 ①水俣湾という狭い海域だった ②狭い海域で、無機水銀が毒性の強い有機水銀へ化学変化をした ③有機水銀は脂溶性ゆえに血液脳関門を容易に通過し、脳機能障害を引き起こした つまり、閉鎖的な海域において、消化吸収率の高い毒物が吸収され、血液脳関門を通過したがゆえに、人間の脳に選択的に障害を及ぼしたのだ。人体に症状を引き起こすほどの毒物の濃縮には、これほどの特定の条件が重なることが必要なのである。 ではこうしたことが放射性セシウムに当てはまるのか。実はまったくそうではない。 まず、放射性セシウムは、直接太平洋に流れ出ている。基本的に、特定の海域に滞留する可能性はない。 次にセシウムの生物体内滞留性に関しては、前述のごとく、その割合は極めて低い。したがって、食物連鎖をするとしても、その濃縮割合は、有機水銀とは桁違いに小さいものと推定される。 さらに、仮に放射性セシウムが人体に摂取されたとしても、他の生物同様、速やかに尿から排出され、体内に滞留することはほとんどない。 以上、こうして考えると、仮にこのまま放射性物質汚染水が放出され続けたとしても、人類への影響はほとんどないのではないか、と結論づけられる。 ただ、以上の結論は、あくまでも科学的思考の産物であり、いわゆる風評などを考慮していない。つまり、政治的意味合いを考えれば、まったく違った自体が予想される。 このまま汚染水が流出され続ければ、いくら獲れた魚介類が安全だと政府が宣言しても、誰も買わないだろう。業者への補償が必要だ。だから、現在、汚染水漏れ防止に費やしているカネを、ここへ回せばよい。そのうちこの海域では誰も漁業をしなくなるから、それまで補償すればよい。おそらく、汚染水漏れ対策費よりは相当安くつくはずだ。 今回の汚染水漏れは世界のマスコミからも注目されている。その意味で、放置は世界からの日本の評価を落とすだろう。したがってこの点に関しては、科学的データを集め、科学的には放置でも問題でない旨、きちんとした説明責任を政府は果たす必要がある。 安倍ちゃんに、これだけのことができる政治力が果たしてあるだろうか。 ■平成25年9月28日 介護予防給付はやっぱり失敗だった

はっきり言えば、この厚労省の措置は、結局は、介護保険の予防給付事業が失敗であったと認めたようなものなのである。 飯野解説委員は、予防給付がいかにも介護保険の重要な柱のように話していたが、実は、介護保険法ができた当時は、生活援助と身体介護が謳われ、介護予防の概念などは、まったくなかった。 介護保険法の趣旨は、あくまでもすでに要介護状態になってしまった人、あるいは要介護になりそうな人(要支援者)に対してどのようなサービスを提供するか、という事後救済的措置であり、要介護状態にならないようにするにはどうしたらよいか、といった予防的観点はなかった。なかったというか、そこまでの余裕がなかったのであろう。 予防給付という概念が生まれたのは、2005年の最初の法改正の時からである。その目的は、想定を超えた給付費用の抑制にあった。事後救済では遅い、事が起こらないように予防に力を入れれば、給付費用は抑えることができる、との考えのもとで、介護予防の概念が出てきた。 当時、雨後の筍のごとく、あちこちの病院、施設のリハビリ室が筋トレジムに変わっていった。老人は足腰が弱いから要介護状態になるのだ、だから筋トレをして彼らの足腰を鍛えれば要介護老人は減る、という考えのもとに! 予防給付の目玉が、筋トレだったのだ。 無論、財源が増えるわけではないから、その他の給付を抑制せざるを得なくなる。よって、介護予防のために、本来の介護保険法の柱だった生活援助と身体介護への給付が減らされ、サービスの低下を引き起こした。すでに要介護者となっていた人たちは、予防給付の犠牲者となった。 では、筋トレを始めたことによって、要介護者を減らすことができたか、と言えば、それを明確に証明するデータは、ついぞ出てこなかった。結果的に、介護保険に予防という概念を入れ込むことにより、資源の適切配分のバランスがくずれ、かえって介護保険全体のサービス低下をきたしてしまったのである。 私はこうした介護予防給付は必ずや失敗する、と予測していた。(介護保険;予防給付について参照) 筋トレ派が敗北するのは、最初から明らかであった。筋トレで老化現象を予防することができるはずがないからである。 老化現象は、自然現象である。生きとし生けるもの、いずれは老化をし、死を迎える。いくら医療が進歩しても、この自然現象を変えることはできない。 否、多少であれば、不可能でなくはない。しかし、そのためには社会全体を巻き込む大改革が必要であり、そのためには途方もない費用がかかる。とてもではないが、介護保険の財源では足りない。財源を気にしながらの中途半端な介護予防給付など、何の効果もないのである。 厚労省は、予防給付の導入の失敗に気づいていたのであろう。だから、どうにかこれを引っ込めようと機会をうかがっていた。今回の改正は、まさにそのための絶好の機会だったのである。 厚労省は「拡充策」などと詭弁を弄するが、まったくの嘘っぱちである。要は、予防給付の介護保険からの撤退である。 その昔、大東亜戦争時、ガダルカナル島に進出した日本は、最終的に撤退せざるを得なかった。戦略の失敗であった。しかし当時の軍部は「撤退」という言葉は使わず、「転進」と言った。今回の厚労省の発表は、まさに当時の大本営発表と同じである。 |