楽譜へのリンク

このミサ曲は曲種としてはミサブレヴィス(短いミサ)に分類されるものであるが、ミサロンガ(長いミサ)という名前がついている変わったものである。ミサブレヴィスという曲種をグロリアやクレドをカンタータ形式に分割しないものと定義すればこのミサ曲は確かにミサブレヴィスであるが、実際にはこのミサ曲は特にクレドでは分割まではされてないがテキストの節目節目では終止がきてその後拍子や調性が変わったりしているのでセミカンタータ形式といってよいと思うし、また演奏時間もゆうに30分はかかるので実質的には荘厳ミサといってもよいのではないかと思う。なお、楽器編成でホルンが含まれているため、このミサ曲はザルツブルク大聖堂ではなく大修道院附属聖ペテロ教会で演奏されたのではないかとのことである。

このミサ曲では成熟した対位法が随所に見られ、モーツァルトの完璧な作曲技術を目の当たりにさせられる。しかし主題そのものにはあまり魅力があるとは思われない。ベートーベンの曲を想起させるような細切れの単純な主題が多い。(特にDona nobis pacemの主題なんかそう) したがってどちらかというと技巧派のミサ曲といえるだろう。その意味ではK140のパストラールミサや雀のミサのように魅惑的なメロディーで聴かすようなミサ曲とは対極のものといえよう。なおこのミサ曲の調性はクレドの途中で転調する他は徹頭徹尾ハ長調である。

なおこの時期のミサ曲は、アルトパート以下は、トロンボーンを併用すべきであろう。

1キリエ 明快なソナタ形式を取り、なおかつ第一主題が二重フーガで現われる(下譜参照)というきわめて技巧的な楽章。

前奏は直接は主題とは関係なく出てくる。そして第14小節より二重フーガで第一主題が合唱にて出されるが、その終わりの方の第22小節よりこの前奏の主題が現れて合唱と重なるが、このあたりの技巧は見事である。

第27小節より属調になるが第二主題は第33小節からとなる。ポリフォニックな第1主題とは対照的に、古典派風の第2主題であり、まさにモーツァルト的なものである。

第44小節より展開部となるが、フーガと転調を駆使したすばらしいものであり、いかにも展開部という感じがする。第59小節より再現部となるが、その際には提示部同様、前奏で出てきた主題がからんでくる。第二主題は第71小節より原調で入ってくる。なお、提示部、再現部ともに第一主題はKyrie eleison、第二主題はChriste eleisonのテキストとなっており、KyrieとChristeの書き分けがなされている。(モーツァルトのミサ曲では通常はKyrieとChristeは特に書き分けられてはいない)

2グロリア

基本的には三部形式を取っている。Quoniam tu solus以降は最初の主題に戻るわけであるが、途中でその主題の短縮が行われており、いわば二回目の無駄を刈り込んだ形となっている。そしてすぐにCum Sanctus 以下のフーガとなる。このフーガは何と三重フーガになっている。(下譜参照)これほどまでの見事な三重フーガを書いたのはモーツァルト以前ではおそらくバッハくらいのものであろう。フーガの主題自体は完結なものであるが3つの主題の組み合わせも完璧で、型どおり途中でさまざまな転調が繰り返され、最後はAmenがシンコペーションとなって終わる。

なお、このフーガにおいては、オーケストラは決して合唱とcolla parteに動くのではなく、ある程度の自己主張をしている。(下譜) なお、この頃になると、K139などの初期のフーガでよく見られたアルトと弦楽器のユニゾンは、ほぼ見られなくなっている。

3クレド

このクレドはカンタータ形式ではないが途中転調を伴ったいくつかの明快な終止があり、実質的にはカンタータ形式であるといえる。このクレドは以下のような擬似カンタータ形式であるといえる。

A Credo in unum〜descendit de carlis. ハ長調

B Et in carnatus est〜sepultus est. ヘ長調→ハ短調

C Et resurrexit tertia die〜non erit finis. ハ長調

D Et in Spiritum〜per Prophetas. ト長調

E Et unam sanctam〜mortuorum.

F Et vitam〜

Aの部分はハ長調で一貫してホモフォニックである。途中でソロカルテットが出てくる。この部分は和声も比較的単純であるが、その分第29小節以下のバスの減七の動きが目立つ。

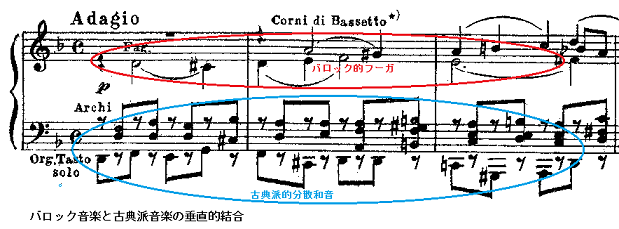

Bの部分は4/4拍子となりヘ長調に転調する。ここはフガートなのであるが伴奏が古典派的分散和音であるためバロック音楽と古典派音楽(モーツァルト当時の最新の音楽)が融合した不思議なところである。こうした、バロック音楽と古典派音楽との垂直的統合は、モーツァルトの晩年の作品K339やレクイエムなどにおいて、完璧に昇華された形で出現するのである。

モーツァルト中期の代表的作品K339 vesper de Confessore より”Beatus Vir"。オーケストラと合唱が完全に分離、かつ、オーケストラは古典派音楽を、合唱はバロック音楽をそれぞれ体現している

有名なモーツァルトレクイエムの冒頭。バロックと古典派の完璧な垂直的統合がここに完成している

第97小節からCrucifixusが出てくると調性はハ短調となり、フガートのテーマが伴奏に回り、合唱が新たなるフガートの旋律を歌い始める。第102小節以降は合唱がホモフォニックになり伴奏は分散和音、と典型的な古典派音楽となる。このBは属調での終止となる。

Cの部分は4/4拍子のハ長調でやはり一貫してホモフォニックである。Et Resurrexit以下のテキスト(三日目によみがえり)を受けて明るく始まる。et morttuosの部分は減七和音を用いてやや暗い雰囲気になるが、総じて全体は明るい。このCは原調で明快な終止をとる。

Dの部分は3/4となりト長調に転調する。ソプラノソロがアリアとも言えるような長い旋律を歌い、合唱は合いの手を入れる存在にとどまっている。

Eの部分は再びAのテーマが帰ってくる。しかし頭の部分(「Credo」の歌詞の部分)が抜けている。むろん不要であるからけずったわけであるが、このあたり、モーツァルトの天才を感じさせるものがある。

そしてAの部分の後半が巧妙に短縮されて最後のフーガに向かう。

<隠された十字架>

フーガに向かう直前、mortuorumの歌詞において、ソプラノに十字架が隠されていることに注意! この手法はかつて大バッハが使ったものである。

J.S.バッハ マタイ受難曲で使われている十字架音型

Fは定型通りのフーガである。グロリアにおけるフーガのような複雑なことはせず、単純なフーガであるが、その展開の仕方は見事の一言につきる。モーツァルトの天才が、遺憾なく発揮されている。バッハが完成させたフーガという様式をモーツァルトが古典派的オーケストレーションで時代に合うように焼き直し、みごとに受け継いでいることがわかる。

なお、このフーガも、Gloriaのそれと同様、オーケストラと合唱の部分的な乖離が認められる。後のK339Laudate Pueriの完璧にオーケストラと合唱が分離したフーガへの道標として重要である。

4サンクトゥス

まずは定型的な無難なつくりである。ベネディクトゥスではBenedictustとHosanna in Celsis のテキストが入り混じっている。フーガで作られることが多いHossanaは、この曲においては、すべてホモフォニックに作られている。

5アニュスデイ

Agnus Dei,qui tollis peccata mundiの部分はホモフォニックに、miserere nobisの部分はポリフォニックに作られている。ものの本にはこのmiserere nobisの部分が二重フーガであるかのように書いてあるのがあるが、そうではないと思う。

さてこのアニュスデイのなんといっても笑ってしまうのが最後のDona nobis pacemのところである。ここの部分は結局のところ以下のようなソーソーソーソーソードというあまりにも単純な主題のみでできているといってよい。

まさにベートーベンもまっつぁおの単純主題の展開である。モーツァルトがあるいはコロラド大主教をあざ笑ってふざけて書いたのではないかと思ってしまうほどにこの部分はおかしい。荘厳なる教会のミサで最後にこんな音楽を聴かされて聴衆はどんな思いをしたのであろうか。

とにかく上記の主題が手を変え品を変えさまざまな調性で出現してくる。しかし主題がまずいからいくら巧妙に曲を作ってもいまいち映えない。ブスの厚化粧のようなものである。しかも最後は合唱全体が二倍に引き伸ばされて終わるという適当さである。

結局このミサ曲はこの最後のDona nobis pacemでずいぶん損をしているように思う。したがって全体としてもこのミサ曲はあまり評価できない。