K167 三位一体主日のミサ

モーツァルトの教会音楽のページへ戻る

楽譜へのリンク

概要

K167は1773年6月の三位一体主日のために書かれたものである。演奏場所はザルツブルクであるためにオーケストラはヴィオラがない。この曲はアインシュタインによればミサソレムニスということになっているが、演奏時間は約25分で、グロリアがカンタータ形式で作曲されていないなどどちらかというとミサソレムニスとミサブレビスの中間のような曲である。このあたりはおそらくコロレド大司教による要請(ミサは短めに!45分以内に!)とモーツァルトの芸術性への要求とのせめぎあいを感じる。モーツァルトとしてはミサソレムニスとして立派な曲を書き上げたかったのであろうが、コロレド大司教の要請に妥協して短めに仕上げたものと思われる。それはクレドだけ突出して長い不自然さを見れば一目瞭然である。また全体的にみてもいかにもきりつめて、きりつめてという雰囲気を感じる。音楽史的にみればコロレド大司教はモーツァルトの宗教音楽の健全な発展をさまたげた悪いヤツということになる。しかし見方を変えればコロレド司教のむちゃくちゃな要請があったからこそモーツァルトはミサ曲を簡潔になおかつ充実した内容に、と心がけて実際に短くひきしまったミサ曲が多いわけで、その意味ではケガの功名といえなくもない。

K167はソロがない。たまたまソリストがそろわなかったのか、あるいは曲全体を切り詰めるためにソロをあえて犠牲にしたか、おそらく後者であろうと思われる。ソロがないためか曲の長さをあまり感じない。またこのK167ではグロリアとアニュスデイがアーメン終止で終止しているところも興味深い。このアーメン終止の多用やクレドのcrucifixusの神秘的な部分、最後のdona

nobis

pacemの三全音を多用したフーガなど、モーツァルトはコロレド大主教の喜びそうな宗教的雰囲気をうまく醸成しながら、相変わらず金管楽器を派手に鳴らしたりとそれなりに自己主張もしている。

各論

1キリエ キリエは明快なソナタ形式で書かれている。それにしても宗教曲とモーツァルト存命当時発展途上であった器楽用のソナタ形式とはどういう関係があるのかと思うが、曲全体をうまくめりはりをつけてまとめるには確かにソナタ形式を持ちいることはグッドアイデアであると思う。(個人的意見であるが、ソナタ形式というのはこれまで人類が発明したさまざまなモノの中でも傑作のひとつではないかと思っている)

まずはオーケストラのイントロがあり、合唱が第5小節より、繰り返されるイントロに乗って、第一主題を歌う。ハ長調の明るい主題である。

第11小節より第二主題となるが、伴奏の音型が変わらないのでト長調に転調してなるほどこれが第二主題だな、とわかる程度なので曲の雰囲気はあまり変わらない。

第18小節より最初の弦の伴奏音型が明確にト長調に転調して展開部への確保に入る。しばらくして展開部の合唱が入ってくるが、半音階を多用したポリフォニックなものである。そしていったんフリギア終止で明確に終止したあと再現部となる。

再現部においては、当然第二主題は今度はハ長調のままである。最後はまた最初の弦の主題があらわれて明るくキリエを終わる。

2グロリア

前述のようにグロリアはカンタータ形式を取っておらず、比較的早くすんでしまう。Cum Sancto spiritu以降は通例通りフーガだが、それ以外は、ほぼホモフォニックに進んでいく。

形式としては![]() という主題が最初のEt in terra〜gloriam tuamまでとQuoniam tu solus〜Jesu Christeのところにワク構造としてがっちり組まれ(下の式文の赤字部分)、その間にテキストに応じた旋律がいくつか現れるという具合になっている。

という主題が最初のEt in terra〜gloriam tuamまでとQuoniam tu solus〜Jesu Christeのところにワク構造としてがっちり組まれ(下の式文の赤字部分)、その間にテキストに応じた旋律がいくつか現れるという具合になっている。

Gloria in excelsis Deo.

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.

Laudamus te.

Benedicimus te.

Adoramus te.

Glorificamus te.

Gratias agimus tibi

propter magnam gloriam tuam.

Domine deus, rex caelestis, deus pater omnipotens.

Domine fili unigenite, Jesu Christe.

Domine deus, agnus dei, filius patris.

Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.

Qui sedes ad dexteram patris, miserere nobis.

Quoniam tu solus sanctus, Tu solus dominus.Tu solus altissimus, Jesu Christe.

Cum Sancto spiritu, in gloria dei patris, Amen.

ワク内部分は、歌詞の内容に応じて、曲想が、黒字で示した部分と青字で示した部分に大きく分かれる。興味深いのは青字部分の、第54小節〜、66小節〜のいずれもQui

tolis peccata mundi(世の罪をのぞきたもう主よ)と第80小節〜miserereのソプラノで現れる増2度の音程である。

一般に増2度というのは不自然な動きであり、歌いにくいものである。おそらくこれは、、この部分の歌詞の暗さを、赤字部分と同じ発想で、不安定な増二度でワク構造を取っているものと言えよう。

さて、次のQuoniam〜のところで再度最初の主題![]() が提示されるが、この主題の後半部分だけがテキストにあわせて三回出てくるのが面白い。こういったところは、どうしてもミサ曲のテキストを理解していないと何でこんなにしつこく同じ主題を三回も繰り返すのか意味不明となる。

が提示されるが、この主題の後半部分だけがテキストにあわせて三回出てくるのが面白い。こういったところは、どうしてもミサ曲のテキストを理解していないと何でこんなにしつこく同じ主題を三回も繰り返すのか意味不明となる。

ここはすなわちtu solus sanctus,tu solus Dominus,tu solus Altissimus(主のみ聖なり、主のみ王なり、主のみいと高し)を同じ主題を用いて強調しているのである。

その後Cum Sancto〜以下の定番のフーガが入ってくるが、この曲の場合、上記の主題をオーケストラが再度演奏している間にさりげなくこのフーガが入ってくるのが特徴である。

このフーガの特徴は、入りでもわかるように、合唱とオーケストラのかなりの分離が見られることである。このミサ曲以前の、この曲これに匹敵する大フーガを擁するK139やK66においては、そのフーガは、ほぼオーケストラが合唱をcolla parteになぞっているだけだったのに比べると、大きな進歩だと言える。ことに、K139やK66に目立った、1stヴァイオリンによるアルトの補強はほとんど見られなくなっている。

モーツァルトはこの後、特にK339 のLaudate pueri"におけるフーガのように、合唱とオーケストラが完全に分離し、それぞれが対等の主張をする独自のフーガ形式を開拓することになる。それは前人未到であったと当時に、後世の巨匠さえも模倣しえなかった、モーツァルト独自の世界なのである。

3クレド

クレドは”一応”カンタータ形式をとっている。モーツァルトがコロレド大司教の意向をこの曲では無視していることがわかる。このクレドだけでK167の全演奏時間の半分を占めているほどに長大だからである。

興味深いことに、カンタータ形式ではありながらも、伴奏音型のいくつかは、各曲にわたって使われている。つまり、コロレド大司教を欺くために、長い曲を短くみせるために、モーツァルトは、曲全体をいくつかの主題で統一するように作っているのだ。

たとえば、最初に出てくる以下の3つの弦の主題は、何度も何度も現れる。

![]()

最後の定番のフーガではAmenのところで、上記の最初の2つの主題が回想するように現れる。フーガは、前半ではオーケストラは合唱をほぼcolla parteになぞっているが、第309小節より、ほぼ断続的に、独自性を発揮し始める。こうしたフーガの作り方は、より極端な形で、のちのK339に敷衍されている。

4サンクトゥス 通常ソロカルテットで歌われるBenedictusは合唱で歌われているが、決してソロカルテットでは代用できないように作ってあるのはさすがにモーツァルトである。私も頭の中でスコアをながめながらソロカルテットに勝手に代えてみたがやはりちゃんと合唱でないとだめなように書いてある。なおこのBenedictusの部分はクレドのEt

in Spiritum

sanctumのところとならんで数少ないハ長調以外の調性で書かれた曲である。(K167は調性までハ長調で統一されているのだ)

5アニュスデイ

この曲もキリエ同様明確なソナタ形式で書かれている。交響曲や弦楽四重奏曲などではふつう第一楽章と第四楽章がソナタ形式で書かれるが、ミサ曲もまた交響曲などの第一、第四楽章にあたるキリエ、アニュスデイでソナタ形式が使われているのは面白い。こうしたミサ曲の作り方が当時の作曲家の誰もがおこなっていたのか、モーツァルトに特異的なものなのかは寡聞にして私は知らないが、作曲分野は異なっても一つの時代において一定の芸術性というものを追求していくとやはり自ずから特定の作曲パターンというものができてくるのであろうか。

さて、アインシュタインはこのK167を「コラールミサ」と言っているが、その根拠はおそらくこのアニュスデイであろう。合唱はおおむねホモフォニックで書かれ、ゆったりとした流れがバロック時代のコラールを思わせるからである。

この曲の特異な点は、そもそも、曲の主題がオーケストラで現れることにある。通常は、ミサ曲はあくまでも合唱曲なのだから、合唱が主でオーケストラが従であるはずなのだが、この曲では完全に逆なのである。すなわち、オーケストラの比重がきわめて強い曲であるといえる。

提示部の第1,2主題は以下である。オーケストラがソナタの主題を奏でている間、合唱は、単純な和声で歌っているだけである。

第1小節

第13小節

展開部は、第19〜30小節である。前半はオーケストラのみで、第26小節よりオーケストラは単純な、文字通り伴奏音型となり、合唱が入ってくる。しかしやはり、これといった特徴のない単純なコラールである。

第31小節より再現部となる。興味深いのは、主題を奏でるオーケストラは当然、提示部とまったく同じであるが、合唱はまったく異なっていること。確かに、オーケストラが主で、合唱が従であることを、まざまざと見せつける。

↑提示部第一主題の合唱部分

ところが、再現部における合唱は以下のごとくになる。(わかりやすいように弦楽器のパートを併記する)

↑再現部第一主題の合唱部分

再現部の第二主題はさすがに、提示部とだいたい同じである。

このように、この曲において、まさに合唱はオーケストラという海にたゆたう船なのである。

最後のDona

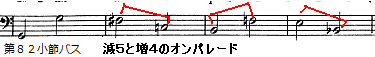

nobis pacemはなんとフーガである。それもH−Fといった三全音があちこちに散見するやや変わったものである。

↑三全音を繰り返しながら半音下降していくバスパート

さてこのDona nobis pacemは、最初は完璧にバロック時代的なフーガで始まりながらも後半は完全に古典派的なホモフォニックな和声となる。これは後のモーツァルトの特徴ともいえるポリフォニーとホモフォニーの結合をまさに先取りした作曲形式であるといえる。(モーツァルトの天才の秘密のページ参照)その意味で私はこのK167の中ではこの部分が一番の名曲であると思っている。

まとめ

以上のようにこのK167は本質的にがっちりしたオーケストレーションの上を合唱が浮かんでいるように作曲されたハイドン的なミサ曲である。(ハイドンのミサ曲にはこうした形式のものが多い)

ところでモーツァルトは人生の最期に未完に終わった二つの代表的な宗教曲を書いた。いうまでもなくかのハ短調の大ミサ曲とレクイエムであるが、これら2つの曲は合唱とオーケストラにおいて実は対照的な関係にある。すなわち前者はオーケストラがどちらかというと主役を務めるのに対し、後者では合唱が主体となって作られているのである。(この合唱主体のモーツァルトのレクイエムをオーケストラ主体にそっくりに焼き直したのがアイブラーのレクイエムかもしれない)このK167はハ短調大ミサへと続く道の一里塚であるといえようか。